シュラフカバーは鉄壁のシェルター

正直なとこ僕は、最近までシュラフカバーは使わない派でした。だって軽いものでも200g程度、利便性と快適性を考慮すると500g程度と決して軽くない。ツェルトを幕営具に選択する僕にとって、シェルターが300g台なのにそれと変わらないくらいの重さ。シュラフカバーなんてオプション的存在に労力を割くってのがどうにも気に食わなかったんです。

しかもヨーロッパのクライマー達はそんなもの使ってないじゃないですか。なんかダサいかなって。

でもそんな意見を覆すような厄介な目にあって、始めて気がつくこともあるものですね。

これまでも何度か軽い浸水は経験していますが、この時ばかりはもうどうしようもない大雨で、ツェルト内が完全に池と化していました。ツェルトだからこうなったって訳じゃなく、テントでも恐らく同じ状態になっていたと思います。

これにより寝袋はもちろん、あらゆる装備がビチョビチョに濡れてしまいました。

ツェルトが結露するって言ってもたかが水滴。そのくらいじゃそう簡単に寝袋は萎まないから、一泊や二泊程度の山行ならばシュラフカバーは無くても大丈夫!

なんて過去の自分を嘲笑うかのような出来事に、僕の心はへし折られました…。

.

その日は真夏の熱い夜でしたが、それでも全てが濡れてしまった状態では少し寒くも感じます。

これがもし春先や晩秋であれば、命の危機に瀕したかも知れません。特に寝袋は保温の要、絶対に濡らさない配慮が必要なんだと改めて感じました。

シュラフカバーは云わば寝袋の雨具。

防水透湿素材で一切の水を通さないので、ファスナーの部分だけ気をつければ浸水のリスクはありません。

凄いぶっちゃけた話をすれば、もうシュラフカバーさえあればシェルターなんて無くたって山で泊まることはできちゃうでしょう。

あらゆる幕営具の中で最も耐候性の高いシェルターと言えば、それはシュラフカバーなのかも知れません。

持っては居たが、すっかり何年も使っていなかったイスカのゴアテックスシュラフカバーウルトラライトワイドを引っ張り出してきたこの夏の事でした。

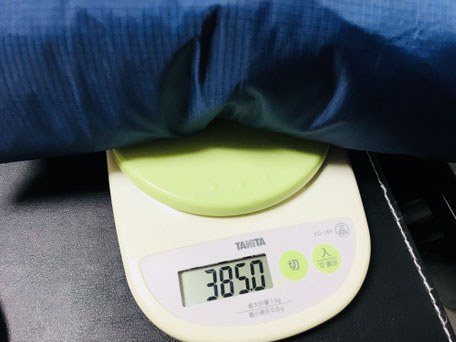

15デニールの極薄ナイロンファブリックにゴアテックスエンブレンを吹き付けた生地は軽量で、3レイヤーのワイドサイズなのにも関わらず、実測で僅か385g。一般的な3レイヤーシュラフカバーの多くが500gを越える中、結構頑張ってる重量です。

ワイドサイズは十分な大きさがあり、冬季用寝袋でも使えます。モンベルの寝袋と組み合わせれば、中であぐらだってかけちゃいます。これは食事の時に快適ですね!

まだ10代の頃だっただろうか、当時看護学生だった僕は、山の趣味と並行しながら週末にバイクであちこち旅をし歩いていました。お金も無い学生だったので、宿泊は主に野宿。ヤマハのセロー225にロールマットとモンベルの化繊の寝袋、イスカの1万円で買ったシュラフカバーを積んで、それでどこでも泊まってました。

バイクで下道を走って知らない街に行き、現地の名産品を食べて日帰り温泉に入り、そのまま適当な場所でマットを敷いて野宿です。シュラフカバーに寝袋を突っ込み、キャップを被ったまま寝袋に入って、顔の上にはレインジャケットをかけていました。

土砂降りの大雨も、何度も経験していますが、特に困った記憶はありません。

若いって強いです。

そんな事を思い出し、急にシュラフカバーが頼もしく感じだしました。

そう、シュラフカバーはオマケなんかじゃなく、シュラフカバーこそ鉄壁のシェルターなんだと。

あとは屋根さえあればそれで良く、そしてその最も理想的な屋根がツェルトなのかなって僕は思ってます。

.

シュラフカバーは必須の道具ではありません。正直、この10年くらいは軽量化のために持っていっていませんでした。

そして大雨による浸水事件前までは特に大きく困ることもありませんでした。

でも、シュラフカバーを完全防水のシェルターと考えた時、シュラフカバーこそ外すべきではない重要な道具だとも感じます。

長期縦走であれば雨に振られる確率は上がるでしょうし、バリエーションルート上では些細な失敗も許されない。

寝袋を絶対に濡らさない為に、シュラフカバーの選択はありだと思います。

個人的な意見ですが、2レイヤーのファスナーの無いタイプのものはちょっと使いにくいかなって感じてます。

実は浸水事件の後にモンベルの2レイヤーゴアテックスシュラフカバーが安くセールしてたんで買ったんですが、寝袋への出入りがあまりに不便なのでイスカのシュラフカバーを使っています。

また3レイヤーであることで結露もずいぶん少ないようです。内側の生地が結露を吸って拡散することで透湿を助けているんですね!重量は重くなりますが、結露発生量を減らすには3レイヤーの方が効率的です。

実はシュラフカバーって日本オリジナルの道具だって知ってました?

高温多湿で雨の多い日本の風土の中で、日本の山に合った道具として進化を遂げたんです。

だったら、やっぱり日本の登山シーンにはシュラフカバーの存在がマッチするのかもですね!

ある日やってくる増水のリスクは、テント泊で登山を行う以上いつでもつき纏います。

シュラフカバーは時に生命の危機をも救ってくれるかも知れない道具です。

是非その存在を見直して頂き、皆様の安全で快適な山登りのお役に立てれば幸いです。