パッキングのコツ

登山も高度なものになればなるほど、装備の小型軽量化が求められます。特に小型化はとても重要で、夏の沢登りでは藪が、岩の壁では狭いチムニーが、冬の稜線では強風が行く手を阻みます。これらの障害はバックパックを小型化することで大きく改善される事が多い様に感じます。

" ベテランであればあるほどカバンが小さくなる " とはよく聞く話ですが、別に登山経験が豊富なほど荷物が少なくなっているわけでは無いんじゃないかと思うんです。

例えば僕の場合、プロの登山インストラクターとして職業として登山を行います。受講生様の万が一の怪我に備え、一般的に用意されるであろうファーストエイドキットよりも充実した装備を持っていますし、日帰りの登山でも寝袋やフォームマットを備えています。どんな山行でもクッカーやバーナー、浄水器、無線機、衛星電話、のこぎり、着火剤、ポータブルバッテリーも持っています。防寒着はオーバースペックなものを用意しているし、ヘッドライトはバッテリー別体式の高照度タイプ、加えて超強力ハンドライトも備えているし、忘れ物をした方の為にいつでも予備のポンチョとヘッドライトを持っています。

一つ一つの重量は気をつけていますが、恐らく一般登山者よりもイレギュラーに対する装備が厳重だと思います。

それでも日帰りなら30L未満に十分な余裕を持って収まるし、冬季幕営登攀装備でも一泊二日なら33Lにギリギリ収まっています。

実は詰め方にはコツがあり、それさえ押さえればバックパックはもっと小さくなります。

.

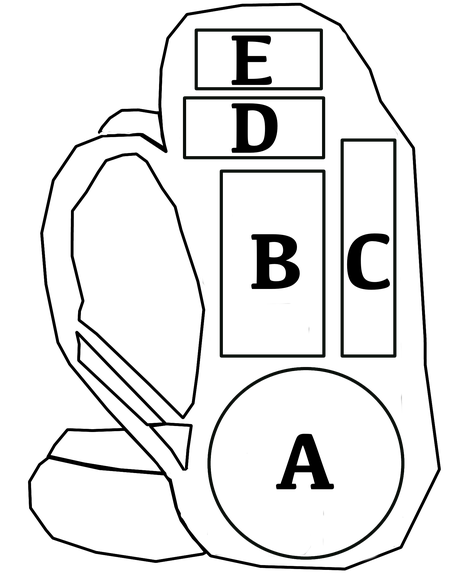

まず図の様なエリア区分に大凡イメージを分けます。

バックパックの重心をどこに置くかで、実際に背負ったときの体感の重さが大きく変わります。装備重量をグラム単位で軽量化する事も大切だけど、パッキング技術を身につける事はもっと大切だと僕は思います。

まず体積対重量比の軽い寝袋を " Aゾーン " に入れます。この時点でバックパックの総体積の 1/3 程度が埋まります。

続いて " Bゾーン " には、鍋やバーナー、ポータブルバッテリー、ファーストエイドキット、ヘッドライトなど、比較的重くて硬くてデリケートなものを入れます。

" Cゾーン "

には、防寒着、雨具、着替えなど、柔らかいものを裸のまま(又はゴミ袋でCゾーンを覆うように)詰め込んでいきます。こうすることでバックパックの表面に柔らかくて軽い緩衝材を詰め込んだことになるので、バックパック表面からの衝撃で荷物を壊すリスクを小さくできます。また自然に膨らむ事で荷物をガッチリと固定してくれるので、仮に走ったりしても荷物が中で暴れることはありません。

重心も背面のすぐ後ろに集中するので、体感的に荷物がとても軽く感じます。

" Dゾーン " にはプラティパスに入れた水を入れます。ハイドレーションポケットに入れても良いですが、水の補填や重量バランス的には、肩のすぐ後ろ辺りに一番重いものが来ると荷物が軽く感じます。

" Eゾーン " には食料を入れています。一般的にはさらに行動中に使う小物類を雨蓋に入れます。

僕の場合、雨蓋が無いバックパックを使っていますので、小物類はサコッシュやチョークバッグ、バックパックのショルダーハーネスに取り付けたポーチ類に行動中必要な装備を入れています。

バックパックを下ろす行為は想像以上に体力を奪います。可能な限り行動中にバックパックを下ろさなくて済むよう、行動中に必要な道具を手の届く範囲に置いておくことが重要であると個人的には思っています。

例えば地図とコンパス、スマートフォン、衛星電話などはサコッシュへ、GoPro、日焼け止め、浄水器はチョークバッグへ、無線機、カメラ、サングラスなどはバックパックのショルダーハーネスへ、水や行動食もナルゲンボトルに入れ、カラビナでバックパックにぶら下げています。

雨蓋がないモデルを選択しているのは、バックパック内部にロープを入れるため。僕の使っているアークテリクスの alpha fl 45 は拡張機能を使った状態で 45L となりますが、通常のドローコードを締めた状態では 33L となります。通常装備を 33L 以内に収める事で、余裕を持って 50m のシングルロープを入れることもできます。

.

もう一度おさらい!

◻ シュラフカバー 、スリーピングマットなどの平らに出来るものは平らにして背面に置く。

◻ 寝袋、ダウンパンツ、テントシューズなどはひとつの圧縮袋に入れて一番下に!

◻ 重くて硬くて壊れやすいものは、バックパック中間部の背中側に並べる。

◻ 着替え、防寒着、レインウェアみたいな柔らかいものをバックパックのおもて面に詰め込んでいく。

◻ さらに行動中使わない小物を隙間にねじ込んでいく

◻ その上に水と食料を置く。水を一番背中側、次に缶詰やレトルトカレーの様な重いもの、一番おもて側にフリーズドライなどの軽いもの。

◻ 一番上にロープなど絶対に使うもの。雨蓋とバックパックの間に挟んでも良し。

◻ サングラス、日焼け止め、虫除けスプレーなど途中で取り出すものは雨蓋へ。サコッシュやチョークバッグに入れるのも便利!

◻ 行動中の水はナルゲン1L、行動食はナルゲン500mlに入れ、カラビナでショルダーベルトにクリップしとく。ちなみに行動食は柿の種がいまのブーム!おすすめ!!

ここで紹介したのはパッキングのコツの一例であり、人によってやり方は様々だと思います。

20年を越える登山との関わりの中でなんとなく辿り着いた今のやり方ですが、しかし実際にこのやり方を指導することでこれまで70L程度なくちゃ入らないと言っていた方の荷物も、多くの場合40L程度に収まるようになっています。

たくさん持っちゃダメとか、大型バックパックを使っちゃダメという話ではなく、今ある装備を可能な限り小さく収めることで、引っ掛かりや風への影響を減らしたり、マスの集中化によるバランスの向上を行う事が大切です。

パッキング技術は単に小さく収める技術ではなく、山の安全と快適性に直結する登山技術。

是非工夫をし、よりコンパクトで軽く感じるパッキングを目指してみて下さい。

皆様の安全登山のヒントになれば幸いです。