JMIA 認定登山インストラクター 栗山 祐哉 のブログページです。

山が好きで、人生山にかけちゃった、だいぶ山をこじらせちゃったタイプです。

そんな山好きが送る、登山技術や山道具、山のうんちく情報を満載にしてお送りする、かなりマニアックな記事を書いています。

山、こじらせちゃってる方にこそ、是非読んでいただきたい!!

カテゴリー

登山のロープの選び方|どのロープを何mもてば良いのだろう?

初めてロープを買う時って、どんなロープを買ったら良いか悩みますよね。

答えから言っちゃうと、結局は用途に合わせて何本かのロープが必要になるのですが、そうは言われても何をどう最初の一本として買えば良いか、なかなかその指標が掴めないのでないかなって思うんです。

まずそもそも、登山に使用するロープとして最低限どんな性能が求められるのか?

これまた使用用途にもよるのですが、原則として " ダイナミックロープ " である必要があります。

ダイナミックロープとは " 伸びることで衝撃を吸収するロープ " を言います。

細かいこと言うと、墜落に伴う落下エネルギーを、ロープの伸びにより時間軸に分散することによって最大墜落衝撃を緩和しているのですが。まぁ小難しい話はおいといて、要はバンジージャンプと同じで、びよーっっんって伸びるから衝撃吸収するのですよ。

これが伸びないロープだとマズくて、墜落衝撃がそのまま体に伝わっちゃいます。10m落ちたら10m分の衝撃がそのままダイレクトに体に伝わっちゃうんで、場合によってはロープが原因で死に至ります。

ロープは伸びなきゃダメなのです。

でもさ、あんまり伸びすぎると地面まで落ちちゃう可能性が高くなるし、良く伸びるロープほど細くなっていくから岩角で切れるリスクは高くなる。使用目的に合わせて、どのくらい伸びるロープを選ぶかが重要になるのです。

なので人間が怪我しない範囲のロープの伸び率に留めて作る必要があります。

.

クライマーに発生する墜落衝撃は折り返されたカラビナの摩擦抵抗により、0.7倍 の墜落衝撃がビレイヤーに伝わります。この時、折り返されているカラビナには、クライマーとビレイヤーのそれぞれに発生する墜落衝撃を合算した、クライマーに発生した墜落衝撃の 1.7倍 もの墜落衝撃が発生します。

人工的に整備されたクライミングジムやスポーツクライミングのゲレンデでは極めて丈夫に支点が作られていますが、アルパインクライミングではそうはいきません。

錆びたハーケン、細い灌木にスリングを巻いたもの、水っぽい溶けた氷に打ったアイススクリューなど、明らかにプアな支点にロープをセットしなければならない場合もあります。

このこともあり、アルパインクライミングで原則として " 落ちちゃダメ ” なのです。

" 万が一落ちた時に止まったら良いね " と言う感じでロープによる確保を行うので、低いところでロープが伸びて地面に激突しちゃうより、40m とか登ったところで落ちて、中間支点が破断して地面まで落ちちゃう方が遥かにヤバい!

中間支点保護の為には、しっかり伸びて衝撃吸収するロープが必要になるわけです。

この様に、使用目的によってロープの規格を分け、シチュエーションに合わせてより安全な選択ができる様になってます。

スポーツクライミングで使用するシングルロープに対し、アルパインクライミングではハーフロープ規格のロープを使用します。

なのでロープを2本使ってロープの屈折を減らし、本来あるべきロープの衝撃吸収を最大化するわけです。

ロープの伸び率が高いハーフロープは当然シングルロープに比べて細くなるわけで、岩角などで切断するリスクが高くなります。

ロープを2本使うことでそのリスクも分散できる、実に合理的なシステムなわけです。

そこでオススメなのが、シングル、ハーフ、ツイン、3つの規格全てが通ったロープを選択すること。

シングルロープの規格基準に収まる範囲のロープの伸び率や破断強度を有しながら、ツインロープの規格基準を満たす衝撃吸収性を持つロープを言います。(ツインロープとは、2本のロープを1つのカラビナに通すことでシングルロープと同じ役割を持つロープを指します。)

つまりあまり伸びず、丈夫なのに、衝撃だけはしっかり吸収してくれる良いとこ取りのロープってことです!

しかもシングルロープとしては最も細い部類のロープになります。なので当然軽い!!

この3規格のロープを30m用意するのが、最初の1本としてオススメです。

まぁ軽いとは言えシングルロープなので、例えばハーフとツインの2規格のロープに比べれば重くなるわけですが、最初の一本としてはオススメです。

と言うのも、たぶんこのブログをここまで読み進めている人の目的って、登山での使用が目的だと思うのですよ。例えばバリエーションルートで懸垂下降したいとか、沢登りやってみたいとか、岩稜登山で安全確保したいとか、主にはそう言った目的だと思います。

岩角や落石などでの破断リスクが比較的小さいシングルロープで、且つ衝撃吸収性も高いロープが理想的。長さとしてもこれらの使用目的であれば多くの場合30mあれば足りるケースが多いと思います。

最終的に本格的なアルパインクライミングを目標にする場合などにはクライミングジムでのトレーニングも欠かせませんが、これも多くの場合、30mあれば足りるケースがほとんどです。あまり長くないロープを使えば手返しが良くなり、練習回数ももっと増えるでしょう。

でも30mの3規格ロープって、実はあまり売ってないのですよ。

そこで Kuri Adventures では、60mのロープを仕入れて、半分に切って販売します!(現在準備中)

しかも外被にケブラー繊維を織り交ぜることで、岩角破断耐性まで高くなっているスペシャルなロープ。

個人的にも愛用していますが、とても安心感があって良いです♪

でもね、Kuri Adventures ではクライミング用品は講習参加者にしか販売しない事にしています。

と言うのも、知識なくして使用すると、むしろそれが原因で命に関わる事故に至る可能性があるわけですよ。

うちは商品販売で利益を上げて食ってるわけではなく、お教室を営んでいる訳です。なのでたくさんの人に商品を買ってもらいたい訳ではなく、ちゃんと学習してもらって、安全に登山を楽しんでもらいたいと考えています。

なので講習参加時に現場で商品をお渡しする形をとっており、店舗販売や通信販売は行っていません。

もちろん登山用品店で買ってもらっても良いと思うけど、いずれにせよちゃんと学習する機会は設けて欲しいなって思います。

ちゃんと学習して運用すれば、ロープってほんとすごく登山の幅を広げてくれるんですよ。

それも例えば山岳会の先輩に習うとか、大手ショップの講習会に参加するんでも良いんです。是非、学習機会を設けましょう!

(と言いつつ、そこは Kuri Adventures の講習をご利用頂ければ嬉しい限りではありますが ^^; )

エバニュー Ti400NH|世界最軽量のクッカー

永らくエバニューの Ti400FD と言う小さなクッカーを愛用して来ました。 カップメシに必要な300cc前後の湯をわかせるサイズで、もうこれ以上は無いと思われる50.1gの超軽量ボディ。大好きな山道具のひとつです。

しかし少し前にこのストイックな Ti400FD からさらにハンドルを取り払った、Ti400NH なるクッカーが販売されました。

火に掛けるナベがノーハンドだぜ?

バカじゃねぇの??

しかしこの鍋の重量が33.6gとマジで軽い!

ハンドルとそれに巻かれたシリコンチューブ、ハンドルの取り付け部分のプレート。これらの重量が16.5g。

実に1/3 の重さです。無視できません。

軽量化をする上で大切な事は、その事によるリスクの増加が最小限となるものである事。 例えば鍋からハンドルを取り払う事で生じるリスクで言えば、お湯をこぼすリスクなどが増しますが、お湯をかぶったりしない限りは直接的な危険はそこまで高くありません。 軽量化による安全性の向上と、危険性の増加を天秤にかけ、総合的な安全性が向上すると判断した場合にのみ変更を行います。

山岳遭難死亡事故の圧倒的要因第一位が転滑落。 荷物が軽ければバランスを崩す可能性を下げられるし、雪の上での滑落停止の成功率も大きく向上します。荷物がコンパクト化すれば風で煽られる力も小さくなるし、枝や岩に引っかかる回数も減らせます。 軽量化は、ちゃんと考えて行えれば山の安全に大きく貢献してくれます。

この辺りの軽量化の話をまとめて書籍化する事となりました!

まだ細かい打ち合わせはこれからなのですが、これまで蓄積したノウハウを全て詰め込んで、より多くの登山者の役に立てる一冊に出来ればと思います。 目指すは来春かなー?

グラナイトギア ヴァーガ2 のサイドポケット

最近、グラナイトギアのヴァーガ2を使いはじめました。

これまでは " 一泊二日なら冬でも30Lで幕営装備を組める " を信条にパッキングを行なってきましたが、正直なところ限界ギリギリなのも事実。

このグラナイトギアのヴァーガ2ですが、バックパックとしては超優秀です!

52Lの容量で540gと超軽量ながら、ダメージを受けやすい箇所にはかなり厚手の生地を使用していて丈夫です。これより軽いバックパックも確かに一部存在はしますが、ラフに使っても大丈夫そうな作りはやはり安心できます。

この手の軽量ザックにありがちなのがウェストベルトやショルダーハーネスの作りがチープなことによる疲労や手間などがあったりしますが、ショルダーに関してはかなり剛性感のある厚手のパッドが入っており、ウェスト周りにも最低限ながら腰骨をソフトに包んでくれるパッドが入っています。さらに正面とサイドには大きなポケットが有り、行動中に取り出しやすいものを収納しておくことができます。

フロントポケットにはグランドシートとタープ、サイドポケットにはトレッキングポール、カメラ機材、ガイラインコードとペグなど、すぐに取り出したいものを入れています。

この作りでありながら、抑えるべきところはしっかり抑えて540gに留めていることは優秀以外の何物でもありません!

『 雨蓋が無いのは不便ではないか? 』とたまに聞かれますが、案外そうでもないです。むしろ個人的には雨蓋の無い、ロールトップタイプのバックパックを好んで使います。

上の写真の状態で、100cm 程度のロールマットを筒にし、その中に30L程度の荷物が入っています。概ね35L前後と言ったところでしょうか?

つまり上にはまだかなりの余裕があります。

ハーネスやロープ、ヘルメット、脱いだジャケットなど、途中で増減する様な荷物を入れるスペースを十分に残しながら、それらが抜けた後にもきれいなシルエットを保ちやすいメリットがあります。雨蓋があるとどうしても上部が潰れ、不格好になりがちですからね(^_^;)

そういった意味で、ロールトップのモデルの方が使いやすいかなと感じています。

サイドポケットの問題は抱えるけどこれは好みの問題だし、気に入らないにしても簡単な裁縫で良い感じに仕上げられます。

グラナイトギアの定番バックパックであるヴァーガ2、良いバックパックですよ♪

【雪山登山のグローブ】続・防寒テムレスのカスタマイズ ~ インナーボア剥離作業編 ~

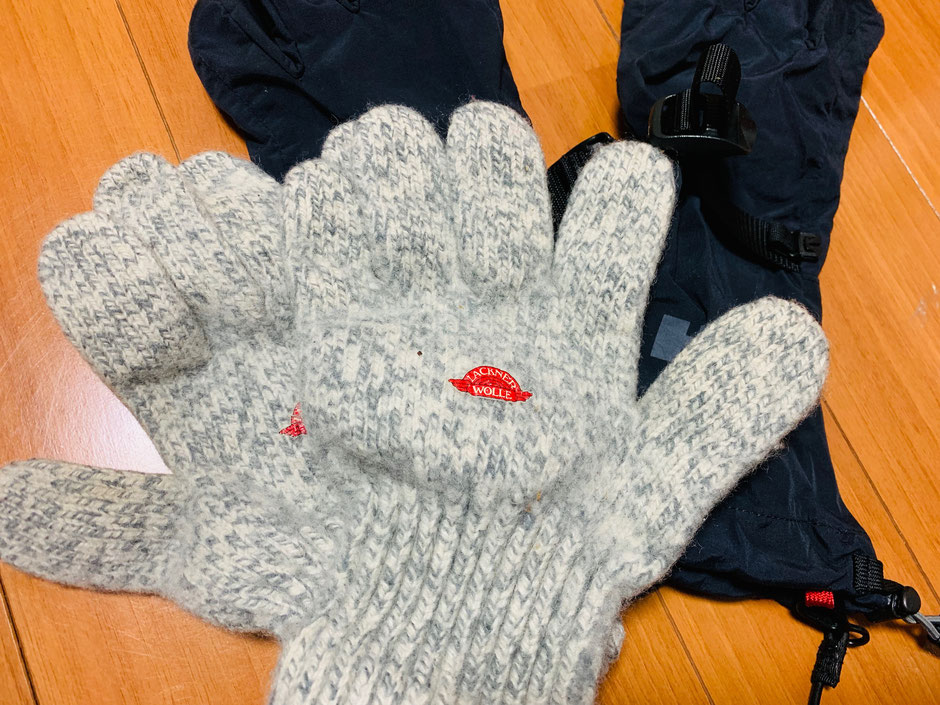

防寒テムレスって圧倒的な作業性が魅力なんだけど、それでも行動食食べたり、カップラーメン作ったりってレベルの作業になるとさすがに難しくなってきますよね。 その様な作業をするにはもっと薄手のインナーグローブで行うべきなんだけど、防寒テムレスと薄手のインナーグローブを組み合わせるとせっかくの作業性が損なわれてしまう。

かと言って、細かい作業のたびに素手になるのも嫌だし、付け替えるのもなかなかの手間・・・。

そこで防寒テムレスのインナーボアを引っ剥がして、1レイヤーのオーバーグローブとなるよう加工してみました♪

そんなんするなら防寒じゃないテムレス(ブラックテムレスなら " 03 " がそうですね)にすりゃ良いじゃんって思うかも知れませんが、実は手袋の形が違うのですよ。

インナーグローブをした状態で丁度良い太さ感のサイズになると、指先が余りすぎてやっぱり作業性が悪くなる。防寒テムレスの素手で適正のサイズから内ボアを引っ剥がすと、太い1レイヤーのテムレスができるのです。

これに薄手のウールのインナーグローブ(スマホも弄れます♪)を組み合わせることで、高い作業性のオーバーグローブとして使おうって魂胆。

これなら泊まり登山でもしっかりと乾かすことができるし、手汗で湿ってきてもインナーを交換できるし。なによりアウターを外してもそこにインナーがあるって状態は良いよね!

絶対的防水性と作業性を持つペラペラオーバーグローブの出来上がりです(*^^*)

グローブをひっくり返し、裁ちばさみでインナーボアに切れ目を入れます。

その穴からテムレス本体を引き剥がすよに捲り返し、インナーボアを分離させます。

手首の部分は縫い付けられているので、裁ちばさみで丁寧に切り取ります。本体を傷つけないように注意しましょう。

切りっぱなしの部分はほつれるので、ライターで炙って処理します。

インナーボアの代りに、薄手のインナーグローブを装着します。ウールのグローブを選択すると手が冷えにくくて吉です♪

ここではLサイズの防寒テムレスで作成していますが、LLサイズや3Lサイズから作れば、ラックナーのヒマラヤングラブの様な厚手のウールグローブとの併用も可能かと思います。防寒テムレスから作るペラペラオーバーグローブと未脱脂ウールグローブの組み合わせとか、保温性と操作性のバランスに優れたベストな選択の一つかもしれませんね。

低予算で簡単に作れるので、是非いろいろ試してみてください♪

カフ無しLサイズ

カフ無しLLサイズ

カフ付きLサイズ

カフ付きLLサイズ

薄手ウールグローブ

未脱脂ウールグローブ

雪山登山講習

雪山登山に必要な歩行技術、初動停止技術、滑落停止技術、雪洞ビバーク体験、などの技術講習に、実際に谷川岳までの実践山行を組み込んだ一泊二日の雪山登山技術の講習です。

雪山登山をこれから始める方、我流で続けてきた方におすすめです。

しっかりと身に着け、安全に雪山登山を楽しみましょう!

Kuri Adventures では登山教室を通じて様々な登山技術を指導しています。ロープを使った確保技術などを中心に、主に安全登山に関わる技術をお伝えしています。もっと安全に登山を楽しみたい方、より幅広い登山を楽しみたい方にこそ、是非学習機会を設けて頂ければと考えております。皆様のご参加も心よりお待ちしております!

栗山 祐哉

Kuri Adventures 登山教室の企画全体を受け持つ代表主任講師。

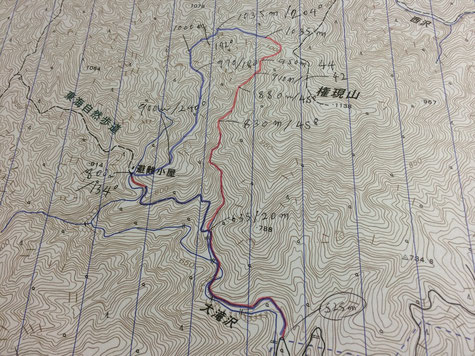

登山歴25年。誰も通らないようなルートを地形図から探し出し、泥と苔の藪岩登攀を好む土臭いアルパインクライマー。

生粋の山道具オタクで、より快適で合理的な登山装備の在り方を日々探求し続けている。そう、インストラクターとしての業務の一環であり、これは断じて無駄遣いではない!!

ロープによる安全確保技術を専門とし、確保技術を多くの登山者に伝えていくことで、遭難死因第一位である転滑落を限りなく " 0 " に近づけることができると信じ、日々活動中。

【 雪山登山技術 】ワカンの正しい装着方法

豪雪地やマイナーなルートでは、トレースが無い事も良くあります。一切の踏み跡がない雪面を歩き、自分自身でトレースを刻むこともまた雪山登山の醍醐味のひとつだと思います。しかし雪の深さが膝にも達すると、ラッセルはとても大変になってきます。そこで足が沈まないよう、カンジキを装着して歩くことになります。

スノーシューが有利か、ワカンが有利か。この議論は時折されますが、それは使用するシチュエーションにもよります。比較的なだらかな地形で、且つ豪雪地であればスノーシューが有利でしょうし、急峻な場所や倒木が多い場所などではワカンが有利でしょう。本来であれば行く場所によって選択を変えるべきですが、日本の山ではワカンの方が出番が多くなります。

日本の山は森林限界以下の山域から急峻な事が多く、急登のラッセルを強いられる事も多くあります。この様な場所では倒木や木々の枝が張り出していることも多く、これらを乗り越さなければなりません。取り回しの点からワカンの方が有利でしょう。

また一般的にはトレースのはっきりした人気のルートを歩く方が多いと思いますが、この様な場合にはカンジキの出番はありません。現実的には一日中持ち歩くだけになることの方が多いでしょう。

スノーシューは 1.5 ~ 2kg 程度の重量となりますが、ワカンは 750g ~ 1kg 程度と半分くらいの重さで済みます。ただでさえ重い雪山登山装備の構成の中で1kg前後の重量差はとても大きな差となります。

一定以上の積雪量がある山に赴く時は、原則として携行すべき装備であると考えています。特に宿泊を伴う場合、翌日に予想外のドカ雪が降る事もあり、自分たちが歩いたトレースさえも完全に消え去ることもあります。カンジキが無ければ行動時間は大幅に増え、大きなリスクとなることもあります。

そんな重要な道具であるワカンですが、意外なほど正しい装着方法が周知していない様に思います。ここではこのワカンの在るべき正しい装着方法についてお話しようと思います。

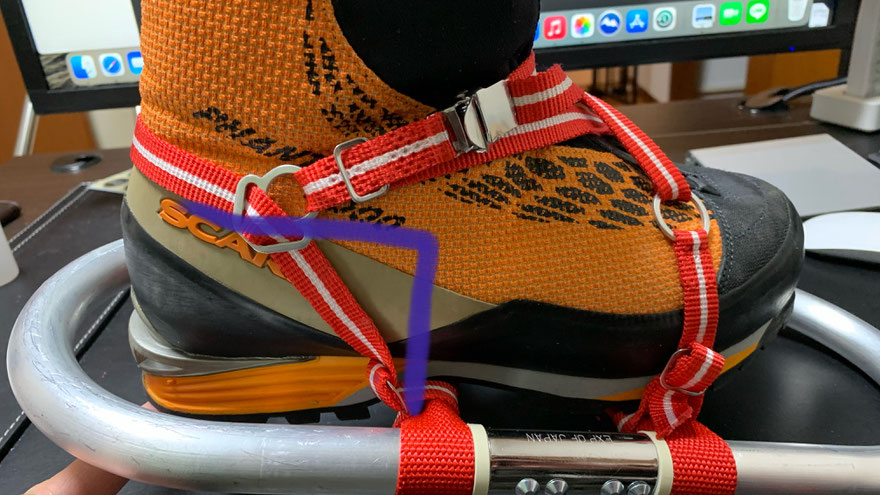

意識せずに装着するとこの写真の様に縦向きのバンドが斜め後ろ方向に傾斜した状態になりがちです。しかしこの状態では、後ろに傾斜した分と同じ長さだけつま先方向にズレる余地を残してしまうことになり、急斜面でのキックステップなどで足が前にズレてしまいます。

またこの位置で強く締め込んでも、縦のバンドが垂直付近になる頃には緩みが発生し、ワカンが左右にずれたり、時には歩行中に外れてしまうこともあります。

縦方向のバンドが垂直になる位置で締め込みます。この時、縦のバンドは短めにセットしておいた方がズレにくいです。あまり短くし過ぎると脱着しにくくなりますので注意しましょう。予め自宅でセットしておくことが大切です。

またバンドをリングに通す向きも実はとても大切!

リングの内側から外側に通してしまうと、ちょっとしたことで簡単に緩んでしまいます。外から内に通してしっかりとテンションを掛けることでテープがリングと靴の間に挟まり、摩擦が発生します。この事により手を離しても緩まない状態になります。

たったこれだけの事ですが、明らかにワカンが緩みにくくなるので意識しておきましょう。(逆に何度も脱着を繰り返すようなシチュエーションでは、リングの内から外に通す事で簡単に外せる様になります。但しズレやすいので注意しましょう。)

ワカンの携行方法って意外と悩ましいものなのですが、僕はバックパックのサイドにバンジーコードをセットし、4点で固定してワカンを装着しています。これならブラブラしないし、脱着もスムーズです!

ワカンは現在数社から販売されていますが、個人的にはエキスパート・オブ・ジャパン " ハイスペックスノーシューズ " のフラット形状のMサイズを愛用しています。

反り返りがあるタイプの方が歩行はしやすいのですが、キックステップの際にワカンが雪に刺さりにくい欠点があります。またフラットタイプのものであれば、ワカンをひっくり返してアイゼンと併用して使用する事もできます。クラストとラッセルが交互に現れる稜線歩きなどでは有利です。

重量がとても軽いこと、バンド止めの金具が優秀で、全く緩まないことなども大きなメリットです!(バンドの余分な長さをカットした状態で、両足実測で750gと全アルミワカンの中でも最軽量です。)

昔は中央のテープが切れやすい欠点がありましたが、プラスチックパーツで保護されることで耐久性を飛躍的に向上させました。

ちょっと重いけど、オクトスのワカンもオススメ!

スノーボードのビンディングの様にラチェットで締め込むタイプのワカンで、脱着が圧倒的に楽です。まず緩む事もありません。(縦バンドがワカンに垂直になる位置出しのセッティングは必要です。)

以前はしばらくこれを使っていましたが、片足150gの重量増を許容できるならこれもアリな選択だと思います。

ワカンを正しく装着することで新雪の歩行は格段に楽になります。

ちょっとした事なのですが、知ってると知らないでは快適さに大きな差が生まれますので、今回ちょっとご紹介させて頂きました♪

ご参考にして頂ければ幸いです。

栗山愛用の軽量わかん

ラチェット式わかん

浮力大きめ、フラット

浮力大きめ、ベンド

緩まないバンド

ラチェット化キット

雪山登山講習

雪山登山に必要な歩行技術、初動停止技術、滑落停止技術、雪洞ビバーク体験、などの技術講習に、実際に谷川岳までの実践山行を組み込んだ一泊二日の雪山登山技術の講習です。

雪山登山をこれから始める方、我流で続けてきた方におすすめです。

しっかりと身に着け、安全に雪山登山を楽しみましょう!

Kuri Adventures では登山教室を通じて様々な登山技術を指導しています。ロープを使った確保技術などを中心に、主に安全登山に関わる技術をお伝えしています。もっと安全に登山を楽しみたい方、より幅広い登山を楽しみたい方にこそ、是非学習機会を設けて頂ければと考えております。皆様のご参加も心よりお待ちしております!

栗山 祐哉

Kuri Adventures 登山教室の企画全体を受け持つ代表主任講師。

登山歴25年。誰も通らないようなルートを地形図から探し出し、泥と苔の藪岩登攀を好む土臭いアルパインクライマー。

生粋の山道具オタクで、より快適で合理的な登山装備の在り方を日々探求し続けている。そう、インストラクターとしての業務の一環であり、これは断じて無駄遣いではない!!

ロープによる安全確保技術を専門とし、確保技術を多くの登山者に伝えていくことで、遭難死因第一位である転滑落を限りなく " 0 " に近づけることができると信じ、日々活動中。

【雪山登山の手袋】防寒テムレスのカスタマイズ!

防寒テムレスは作業用ゴム手袋として開発されたもので、ゴム手袋ならではの絶対的防水性に加え、透湿性のある素材で作ることでゴム手袋の弱点である蒸れを解消した素晴らしい商品です。この特性により冬季登攀用手袋として10年ほど前からアルパインクライミングの世界で使われるようになり始めました。

作業用ゴム手袋特有の強烈な青い色が醸すダサさがありましたが、昨今では黒いカラーも登場し、さらには手首にカフまでつけた登山を意識した商品も登場。これにより一気に一般登山者の間でも普及しました。

防寒テムレスは保温力に欠ける点、ビレイや懸垂下降時にデバイスに手が巻き込まれる危険性があるなどのリスクがありますが、その圧倒的な作業性と防水性は他に代えがたいメリットがあります。僕は作業性を優先して防寒テムレスを直着用(インナーグローブは無し)し、ビレイや懸垂下降時、停滞時、強風の稜線歩行時などにはオーバーミトンを防寒テムレスの上から着用することで対応しています。

灌木に素早くスリングを巻き、アイススクリューに小さなカラビナを確実にクリップし、Vスレッドにロープを通すなど、細かい作業を手袋したまま行わなくてはならない冬季登攀では防寒テムレスが大いに役立ちます。一般的な雪山登山においても、アイゼンやワカンの脱着のしやすさ、ラッセルの際の防水性、テント泊でも翌朝凍らないなど多くのメリットがあるでしょう。

しかし登山専用に開発されたグローブと言うわけでは無いので、ちょっと使いにくい部分もあります。そこで防寒テムレスブラックのウィンター02をベースに、より使いやすい様にカスタマイズしてみました♪

グローブ同士をつなぐプラパーツは、僕は使ってないので切り取っちゃいました。

チャムスのプラスチックカラビナを通し、ハーネスやバックパックのショルダーにクリップして携行できるようにしています。

ちょっぴりダサいテムレスのロゴはアルコールを染み込ませたティッシュで拭き取って消しちゃいますw

手首にバンドを取り付けます。バンド中央部だけ縫い付け、接着剤で接着。針穴も接着剤で目止めしておきます。

バンドはロープを買った時についてたマジックテープを再利用しました。ほら、なんか高級感あるww

手首にはリーシュとなるバンジーコードを接続し、脱着の際に風でふっとばされない様にしました。

左手にはタッチペンを取り付け、グローブを外さなくてもスマートフォンをイジれる様にしています。これ便利♪

防寒テムレスはとても操作性に優れた手袋ですが、行動食を食べたり、カップラーメン作ったりなど、本当の意味での細かい作業はやっぱり難しい。極薄の手袋も別途ポケットに入れておいて、本当に細かい作業を行うときには素早く付け替えます。素手になる時間は作らないようにしましょう。

とても使いやすい防寒テムレスが、カスタマイズによってさらに使いやすくなりますよ!

カスタマイズに使用する部品類を下にまとめました。是非試してみて下さい♪

雪山登山講習

雪山登山に必要な歩行技術、初動停止技術、滑落停止技術、雪洞ビバーク体験、などの技術講習に、実際に谷川岳までの実践山行を組み込んだ一泊二日の雪山登山技術の講習です。

雪山登山をこれから始める方、我流で続けてきた方におすすめです。

しっかりと身に着け、安全に雪山登山を楽しみましょう!

Kuri Adventures では登山教室を通じて様々な登山技術を指導しています。ロープを使った確保技術などを中心に、主に安全登山に関わる技術をお伝えしています。もっと安全に登山を楽しみたい方、より幅広い登山を楽しみたい方にこそ、是非学習機会を設けて頂ければと考えております。皆様のご参加も心よりお待ちしております!

栗山 祐哉

Kuri Adventures 登山教室の企画全体を受け持つ代表主任講師。

登山歴25年。誰も通らないようなルートを地形図から探し出し、泥と苔の藪岩登攀を好む土臭いアルパインクライマー。

生粋の山道具オタクで、より快適で合理的な登山装備の在り方を日々探求し続けている。そう、インストラクターとしての業務の一環であり、これは断じて無駄遣いではない!!

ロープによる安全確保技術を専門とし、確保技術を多くの登山者に伝えていくことで、遭難死因第一位である転滑落を限りなく " 0 " に近づけることができると信じ、日々活動中。

最軽量プローブ ARVA RACE240

積雪期の山では、どこで雪崩に遭っても全く不思議ではありません。もちろん地形や気象条件、積雪量などによって雪崩の発生しやすさなどは異なりますが、一定以上の積雪があればどこでも雪崩の可能性はあります。一方で、明らかに " 雪崩が起きにくい条件 " があるのも事実で、リスクを避けて行う雪山登山であれば雪崩に遭遇する確率は極めて小さいとも言えます。

実際に令和元年の山岳遭難事故の統計を見ても、道迷い、滑落、転倒、病気、疲労の5項目で全体の86.7%を占めており、雪崩による遭難事故は0.3%に留まります。その半数はバックカントリースキーヤー・スノーボーダーに発生しており、登山者が雪崩に巻き込まれる可能性は遭難事故全体の0.15%と僅かなものでしょう。

しかしもし万が一雪崩に巻き込まれてしまえば、ビーコン、プローブ、ショベルが無ければ助けることはできません。雪崩の即死率は10%とされており、9割はまだ生きてるんです。装備と技術があれば高確率で助かる命を、それが無い為に失われる事があってはならないと思います。

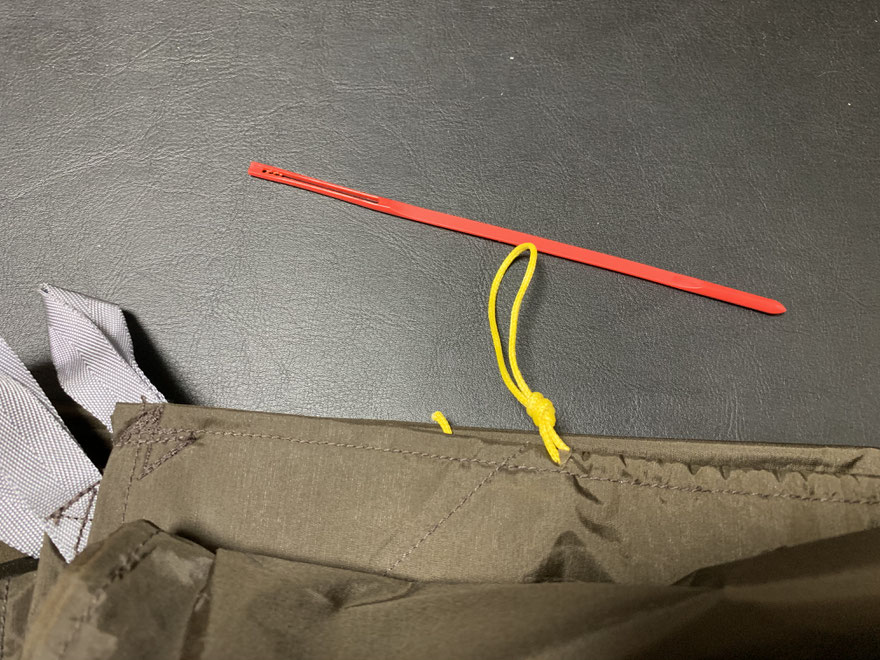

そうは言っても、まず使う機会が無いであろう道具は可能な限り軽い方が良いと思います。そこで僕が個人的に愛用しているのが " ARVA RACE240 " と言うカーボン製のプローブ(ゾンデ棒)です。

プローブには大きく分けて2種類の長さがあり、凡そ360cmの長いタイプのもの、240cmの短いタイプのものがあります。また素材も丈夫なアルミのタイプと、軽量なカーボン製のものがあります。バックカントリーなど雪崩リスクの高いアクティビティを行う方であればアルミ製の長いプローブを用意すべきでしょう。しかし雪崩リスクはさほど高くない環境で行動するなら、カーボン製の短いプローブでも構わないのではないかと思います。

そんな240cmのカーボンプローブの平均的重量は200g程度となりますが、なんとこのプローブは120gと驚異的な軽さです!!

バンジーコードとトグルを追加してるので、実際には120gちょうどってところです。

サイズもコンパクトな製品で、バックパックに横向きに入れることもできます。

プローブは雪崩事故が発生しない限り、雪洞を作る際の積雪深を調べるのに使用したり、せいぜい幕営時のペグの一本として使う程度であり、登山中に使用することはほとんどありません。だからこそ欠かさず持ち歩くためにも、軽い道具である必要があると考えています。

ARVA RACE240 は、1gでも軽量化したいクライマーにとっては特に大きなメリットを生み出す道具であると感じます。

尚、当然の事ながら、道具だけ持っていれば良いってもんじゃありません。雪崩埋没した人を救助する技術も含め、安全に雪山登山を行う為には様々な技術を習得する必要があります。

それに関しては、是非 Kuri Adventures の雪山登山講習にご参加頂ければ幸いですw

皆様のご参加をお待ちしております♪

雪山登山講習

雪山登山に必要な歩行技術、初動停止技術、滑落停止技術、雪洞ビバーク体験、などの技術講習に、実際に谷川岳までの実践山行を組み込んだ一泊二日の雪山登山技術の講習です。

雪山登山をこれから始める方、我流で続けてきた方におすすめです。

しっかりと身に着け、安全に雪山登山を楽しみましょう!

Kuri Adventures では登山教室を通じて様々な登山技術を指導しています。ロープを使った確保技術などを中心に、主に安全登山に関わる技術をお伝えしています。もっと安全に登山を楽しみたい方、より幅広い登山を楽しみたい方にこそ、是非学習機会を設けて頂ければと考えております。皆様のご参加も心よりお待ちしております!

栗山 祐哉

Kuri Adventures 登山教室の企画全体を受け持つ代表主任講師。

登山歴25年。誰も通らないようなルートを地形図から探し出し、泥と苔の藪岩登攀を好む土臭いアルパインクライマー。

生粋の山道具オタクで、より快適で合理的な登山装備の在り方を日々探求し続けている。そう、インストラクターとしての業務の一環であり、これは断じて無駄遣いではない!!

ロープによる安全確保技術を専門とし、確保技術を多くの登山者に伝えていくことで、遭難死因第一位である転滑落を限りなく " 0 " に近づけることができると信じ、日々活動中。

グランドシートでハンモックのアンダーカバーを作ってみた!

ハンモックの寒さ対策にはアンダーキルトを使う訳だけど、大雨の時には地面からの跳ね水で汚れたり、風が強い時はアンダーキルトの温まった空気が対流してしまい、アンダーキルトをしてても寒さを感じてしまうもの。そのアンダーキルトを防水生地で覆ってしまえば、雨風によるトラブルを下げられるのではないかと考えました。

先日の記事では グランドシートを使って万が一ハンモックが破れてしまった際のバックアップのハンモックを作る方法を紹介したわけだけど、ここでもグランドシートを使ってアンダーカバーも担っていけないかと思うのです。

ハンモックの場合はできればグランドシートはあった方が便利だし、ってか、万が一に備えた予備のハンモックとしてどうせ持っていくんなら、これを活用しない手は無いなと思うわけです。

で、早速試してきてみました!

うーーーーん。この時点で案外悪くないのだけど、風にはバタつくよね。

これだけでも泥はね対策はほぼほぼ完璧だし、保温性にやや欠けるものの、風もだいぶ避けられるとは思う。だけどやたらスリングとカラビナを多用していろいろ工作しなきゃいけないのはちょっと手間だし、何よりもスマートでは無い。

アンダーキルトと同じ様に、各辺がクシュクシュっと絞れれば良いのだよなー。

アライテントのアンダーシート2の場合、各角の補強の為に生地を当ててあり、それを縫い付けているステッチが入っています。それよりも内側に穴を開けないと紐が通せないので、この位置にハサミを入れます。強度を損ないすぎないように、切れ目はステッチに届かない範囲で!

すっぽ抜け防止にオーバーハンドノットで結びを作ります。コードロックを使っても良いのでけど、軽量化の為にあえて採用せず。スリップノットで止めることにしました。(不便だったら追加するかも?)

紐は保水しないように 2mm のダイニーマコードを使用。太さ的にはこれより太いと入らないし、これより細いとすっぽ抜けちゃう。使えるコードロックもほとんど存在しなくなります。2mm が無難かと。

さらに長辺側の中央部にポンチで穴を開けてハトメをカシメます。その穴にアクセサリーカラビナを設置し、ハンモックのサイドリフター用のループに接続することで中央部のバタつきを抑えます。

写真はバンジーコードですが、これはイマイチでした…。アクセサリーカラビナが吉!

これを直接アンダーキルト用のループにアクセサリーカラビナで接続します。(多くのハンモックにアンダーキルト接続用のループが縫い付けられています。個人的に愛用している KAMMOK Roo Single も、Cocoon Ultra Light hammock も、ほぼ同じ位置にループがります。他のメーカーは分かりませんが、この2つは同じアンダーカバーの作り方で使えるはずです!ただしセンターのサイドリフターループは KAMMOK Roo Single の方にしか付いてません。)

各辺のコードを引いて絞ってみると?

ほれみろバッチリ!!これ、めちゃくちゃ良くね?

アンダーキルトとアンダーカバーのクリアランスも程良く、実際に体重をかけるとクリアランスも小さくなります。でも密着はしないので、結露した水が内部に溜まったりしてもキルトを濡らさないし、キルトが圧迫されてロフトを潰すことによる保温力低下も防げます。ってか、僅かにクリアランスがあることで、確実に保温力も1ランク上がるかと!

さらについでにもういっちょ!

ちょっと強引だけど、ザックカバーとしても使えそうです。

各辺のコードを目一杯引いて絞り込み、片短辺側のループをセンターのカラビナに接続してショルダーハーネスと固定します。

ちょっとダボ付いて見えますが、たぶん泊まり登山装備なら割とちょうど良いくらいのサイズになると思う。

この時点で、

・グランドシート

・アンダーカバー

・レインカバー

と、4つもの役割を果たしている。

これが実測で僅か 216g なんだから優秀だと思いません?

裁縫が苦手な方でも、超簡単に作れます。自分でカスタマイズした道具って、それだけでなんか凄く嬉しいものだし、実際にハンモッカーにとってはかなり便利な道具となると思うのですよ。

ここで使っている商品を下にリンク貼っといたので、是非試してみて下さい(*´ω`*)

Kuri Adventures では登山教室を通じて様々な登山技術を指導しています。ロープを使った確保技術などを中心に、主に安全登山に関わる技術をお伝えしています。もっと安全に登山を楽しみたい方、より幅広い登山を楽しみたい方にこそ、是非学習機会を設けて頂ければと考えております。皆様のご参加も心よりお待ちしております!

栗山 祐哉

Kuri Adventures 登山教室の企画全体を受け持つ代表主任講師。

登山歴25年。誰も通らないようなルートを地形図から探し出し、泥と苔の藪岩登攀を好む土臭いアルパインクライマー。

生粋の山道具オタクで、より快適で合理的な登山装備の在り方を日々探求し続けている。そう、インストラクターとしての業務の一環であり、これは断じて無駄遣いではない!!

ロープによる安全確保技術を専門とし、確保技術を多くの登山者に伝えていくことで、遭難死因第一位である転滑落を限りなく " 0 " に近づけることができると信じ、日々活動中。

ハンモックの穴開き対策

先日 YouTube の動画撮影中に起きたハプニングで、ハンモックが引き裂かれて落ちる事件が起きました…。

専門店さんに相談してみたところ、どうやら小枝や石などを知らぬ間に乗せてしまい、そこに体重をかけてしまうことで小さなをきっかけに引き裂かれることがあるとのこと。エアーマットのパンクなどと同じで、滅多に起こらないが可能性を捨てきれないらしい。

暖かい季節ならいざしらず、寒い時期にこのトラブルを起こすと時に命に関わることもあるかも知れない。そうでなくても確実に辛く、虚しく、切ない思いをするのは間違えない。

エアーマットと違ってハンモックの場合、本当に軽いものでは 150g 前後の商品も数多く存在する。ぶっちゃけ2個持ったって大した重量ではないし、エアーマット1つ分の価格で2つ買えてしまうくらいリーズナブルなものでもある。

でもさ、全く使わない道具なのに、予備のためにもう一個持ち歩くのってなんか癪じゃない?

いや確かにヘッドライトなんかは万が一に備えて予備を持っていってるけど、幕営具の場合は何故かこれを許したくない…。

そこでちといろいろ実験してみました!

まずね、最初にやってみたのがタープポンチョをハンモックにしてみる作戦。

ハンモック泊をやるところって基本的には森林限界以下の山域なわけで、その範囲においてはポンチョを雨具として使用しても良いと個人的には思ってる。換気性が高いから案外蒸れないし、熱くない。バックパックも濡れないし、けっこう優秀なのですよ。

で、実際に乗ってみた!

これをハンモックとして使えれば大幅に軽量化!

素晴らしい!乗れたっ!! しかし、このあと悲劇が…。

おぉっ!?乗れたっ!!けっこうイケんじゃん!!?

ビリッ…ドスン………。

いやダメじゃん(;´Д`)

はい、ちーん。

さよなら諭吉パイセン。1万円終了ー。

再起不能なまでに終了ー。

15D の薄い生地に、頭を通す穴まで開いてるわけですよ。そりゃー無理ですよね ^^;

これができれば雨具の差し替えで、結果として重量増無しでバックアップを作れるんじゃないかとも思ったのですが、甘かった。

しかしこれで諦めませんよ!

次に考えたのが、グランドシートをバックアップのハンモックとして活用する方法。

タープポンチョですでに設営方法を研究済みなので、シートでハンモックを作るのはもはや余裕だぜ!!

ここで使用したのはアライテントのアンダーシート2。40D

とハンモック生地としてもウルトラライト系のハンモックとキャンプ系のハンモックの中間くらいな位置づけ。重量も 198g(実測) と許容範囲だ。

接続は60cmスリングをシートベンドにしてみました。これなら解くのも簡単♪

ちょっと小さめですが、バッチリハンモックとして機能します!

結論としてはまったく問題なし!!

タープポンチョの時にあった " ビヨーン " って伸びる不安感もなく、ビシッとしっかりした強度を感じられます。サイズこそ 140cm × 210cm と小さく、実際に乗ってみると足が少々はみ出ますが、バックアップとしては問題ないかと。

確かに装備重量増にはなるけど、みんなできればグランドシートは持っていきたいよなって思いません?

タープ張って、ハンモック設置してってやってる間、荷物置いとく場所って欲しいじゃないですか。でも登山に無駄な装備は可能な限り減り減らしたい中で、グランドシートはリストラ対象にされやすい存在。

でもハンモック破損時のバックアップとしても持っていけるならアリな気がしません??

他にも、大雨の日ってアンダーキルトが地面からの跳ね返りで汚れるのが気になるし、風が強い日はアンダーキルトをしててもちょっと寒かったりします。これをグランドシートハンモックで覆ってあげることで問題解決!

さらにハンモックの横に少し感覚を開けて設営すれば、荷物置き場を真隣に作ることも可能です。

ね!これ、超ナイスアイデアじゃね??

ハンモックはその性質上、破れて落ちるトラブルを完全に回避することはできません。いつでもその可能性は考えておかなくてはならないのです。そのひとつの対策案として、グランドシートを予備のハンモックとしても使う方法についてお伝えさせて頂きました。

尚この実験の際、手持ちの薄いグランドシートでも試してみましたが、やはりかなり不安な感じ。重量と強度の問題をいろいろ考えて、このグランドシートに辿り着きました。けっこう良さそうです!

あと手持ちのグランドシートに小さな穴が空いていたことも気になりました。この様な小さな穴をきっかけに、引き裂きトラブルは発生します。グランドシートという性質上、どうしても傷つきやすい存在。ハンモックが破けた時のバックアップとして用意していたグランドシートハンモックまで破けた日にゃ…。もはや目も当てられない…。

しっかりと定期チェックはしておきましょう^^;

この情報が、皆様のお役に立てれば幸いです♪

もしグランドシート買うなら、下のリンクからポチってね!!

Kuri Adventures では登山教室を通じて様々な登山技術を指導しています。ロープを使った確保技術などを中心に、主に安全登山に関わる技術をお伝えしています。もっと安全に登山を楽しみたい方、より幅広い登山を楽しみたい方にこそ、是非学習機会を設けて頂ければと考えております。皆様のご参加も心よりお待ちしております!

栗山 祐哉

Kuri Adventures 登山教室の企画全体を受け持つ代表主任講師。

登山歴25年。誰も通らないようなルートを地形図から探し出し、泥と苔の藪岩登攀を好む土臭いアルパインクライマー。

生粋の山道具オタクで、より快適で合理的な登山装備の在り方を日々探求し続けている。そう、インストラクターとしての業務の一環であり、これは断じて無駄遣いではない!!

ロープによる安全確保技術を専門とし、確保技術を多くの登山者に伝えていくことで、遭難死因第一位である転滑落を限りなく " 0 " に近づけることができると信じ、日々活動中。

ハンモック最強説!

僕の登山は主に森林限界以下の森で行う登攀的山行となります。春から夏にかけては沢登り、秋の時期であれば藪岩登攀、冬に入るとアイスクライミングと、概ね森林限界以下の、それも極めて急峻な地形の中で活動しています。

国土の周りを全て海で覆われた我が国では、世界でも有数の降雨量を誇ります。雨により山の風化が進み、森林限界以下の山域から極めて急峻な地形が生み出されています。これは世界的にも稀な地形で、日本ならではの登山が楽しめます。

もちろん北アルプスなどの森林限界を超えた山域の展望の素晴らしさも認めますが、どこかヨーロッパに憧れを懐き、その背を追っている感を感じてしまうのは僕だけでしょうか?

日本の土地において、日本にしかないフィールドで、日本ならではの登山を楽しむ。そんなスタイルが僕は好きです。

山岳登攀を求めた山行を行うので、基本的には登山道から外れた急峻で不安定な地形の中で活動します。この様な山域において、平らな地面などほとんど存在しません。地面に眠ろうとすると、石でデコボコしていたり、斜めの地面しか無く快適に眠ることなど到底できません。

山の中で如何に幕営適地を見つけるかも登山の楽しみのひとつであり、僅かに見つけたその場所に、如何に眠るか。そこに登山者としての実力が試されると、本気でその様に考えていました。

ばーか言ってんじゃねぇw

もうね、過去の自分にそう言ってやりたいww

今年の春にハンモックに出会って以降、もう他の幕営具には戻りたくないくらい、僕はこれを気に入ってしまった。

いやさ、もう地面なんて関係ないのよ!

森林限界以下で活動している以上そこら中に木は生えているわけで、木さえあればどこでも幕営適地になるわけ。

そこがどんなにデコボコしてようと、どんなに急峻な斜面だろうと、どんな激ヤセ尾根だろうと、木さえあればいつでも超快適に眠れるのがハンモックの魅力なのです。

みんなさ、胸に手を当てて正直に話してみよ?

テント泊登山は確かに楽しいし、それこそ登山の在るべき姿だと思う。うん。それは僕もそう思う。

でもさ、実は眠りが浅くなったり、何度も夜中に目が覚めてしまったり、本当の意味で快適では無いよね?

てか、自宅のベットで眠るか、テントで眠るかって言われりゃ、そりゃ自宅のベットの方が快適なわけで、本音で言えばできればテントなんかで寝たくなんか無いわけ。

でもテント泊登山はとても楽しいから、だから仕方なく外で泊まるんだよね?

みんながそうかは分からないけど、正直なとこ僕はそう思ってきた。

それを根本から覆す良さが、ハンモックにはあったのだよ!

家で寝ててさ、ふと 「そろそろハンモックで眠りたいなー」 なんて思っちゃうわけですよ。

これって多分、自宅で眠るよりも快適だって感じてるんじゃないかな?

実際、ハンモックに切り替えてから夜中に目が覚めることは無くなったし、翌日の体力の回復度が明らかに変わった!

これは結果として登山の安全性にも繋がるんじゃないかと思うのです。

そして何より、眠ることそのものが楽しいって感じる。これこそハンモックの最大の魅力なんじゃないかな♪

もちろんただ快適だとか、楽しいだとかだけではない、登山で選択すべき合理性もある。

例えば山岳テントと比較した場合、圧倒的に軽くなる事。山岳テントで夏に泊まろうとした場合、だいたい1.5kg程度となると思うんだけど、これがハンモックと軽いタープなら、400g以下となる。これはだいたいツェルトと同じ重量だよね。軽い!

ツェルトで泊まっても重量的には変わらないわけだけど、ツェルトの場合には虫の侵入とか、大雨時の床下浸水の心配とかあるでしょ? でもハンモックなら常に宙に浮いてるし、蚊帳付きのものもあるし、そうでなくとも、マダニやムカデ、ヤマビルなど、地を這う虫は少なくともやってこない。当然雨の心配もない。

ハンモックは基本的にタープと組み合わせて使うので、まわりは常に開放されている。だから結露が発生せず、常に幕営具を乾いた状態に保てる。結果、連泊のリスクが下がるし、湿気で重量が増すこともない。これも大きな利点!

そして何より、どんな地形でも、木さえあれば安定して眠れるのは、他のシェルターじゃありえない。ハンモック最強!!

もちろん欠点もあって、森林限界を超える山域では基本的に使えないとか、風が特に強い場所だと寒いとか、破れてしまったら寝床を失うとか、厳冬期の保温、下からの水ハネ対策、荷物の置き場など、考えなきゃならないことがたくさんある。

でもそれって工夫次第でどうにかなることも多いし、与えられたパッケージをただ黙って使うんじゃなく、自分なりに考えて創意工夫してみる事ができるのもまた、遊びとして楽しめる要素だと僕は思う。

人によって登山のスタイルと合わない方もいるかも知れないけど、少なくとも僕の山行スタイルではベストマッチな幕営具だと思ってる。この素晴らしさを、是非より多くの方に知ってもらいたい。

いやさ、なにもこれに泊まらなくたって良いのよ。

ハンモックって握りこぶしくらい小さくなるし、軽いものだと150gちょっとのものもたくさんある。

これをバックパックの片隅に入れといて、小さな沢の脇にハンモックを張ってみて、そこでランチしてみてさ。いつもの登山にちょっとリラックスする時間を取り入れてみるとか。それだけでも楽しいじゃん?

で、興味が出たらキャンプ場とかでまずは試してみてもらいたい。そしたらきっと、ハンモックで泊まることが好きになると思うから(*´ω`*)

ね?興味出てきたでしょ♪

マジで良いからさ、一緒にユラユラしよーぜっ!

Kuri Adventures では登山教室を通じて様々な登山技術を指導しています。ロープを使った確保技術などを中心に、主に安全登山に関わる技術をお伝えしています。もっと安全に登山を楽しみたい方、より幅広い登山を楽しみたい方にこそ、是非学習機会を設けて頂ければと考えております。皆様のご参加も心よりお待ちしております!

栗山 祐哉

Kuri Adventures 登山教室の企画全体を受け持つ代表主任講師。

登山歴25年。誰も通らないようなルートを地形図から探し出し、泥と苔の藪岩登攀を好む土臭いアルパインクライマー。

生粋の山道具オタクで、より快適で合理的な登山装備の在り方を日々探求し続けている。そう、インストラクターとしての業務の一環であり、これは断じて無駄遣いではない!!

ロープによる安全確保技術を専門とし、確保技術を多くの登山者に伝えていくことで、遭難死因第一位である転滑落を限りなく " 0 " に近づけることができると信じ、日々活動中。

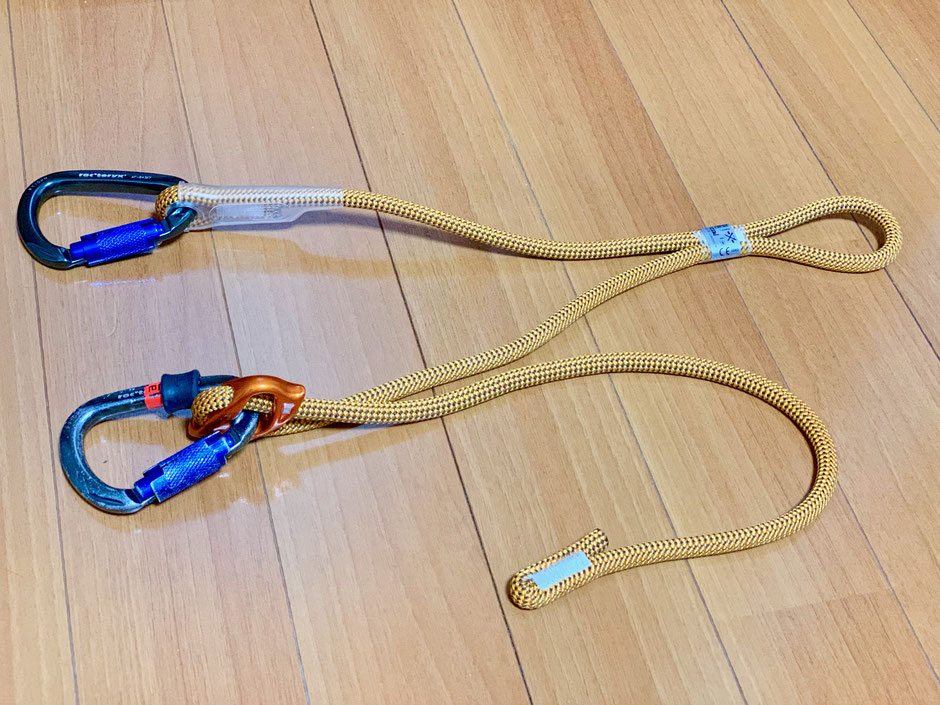

メトリウス ダイナミックPAS

これまで多くのランヤードはダイニーマなどの伸びない素材で作られてきました。衝撃をまったく吸収しない素材でランヤードを作ることに対する危険が認知され始めた昨今では、ダイナミックロープで作られたランヤードシステムが徐々に主流になりつつあります。

ペツルが先駆けて販売したコネクトアジャストが大変人気を集めましたが、やはりPASなどを代表するリング型デイジーチェーンのランヤードシステムより使い勝手が劣りました。

ところがついに出たのですよ!伸びるPAS!!もうこれしか選択肢無いでしょ!?

メトリウス ダイナミックPAS

国内で最も主流のランヤードシステムと言えば、メトリウスのPASだと思います。小さなリング状のスリングを繋ぎ合わせたデイジーチェーンで、長さ調整や懸垂下降のセットアップのしやすさから多くのクライマーに愛されています。

しかしPASを始めとした各社のリング型デイジーチェーンの多くはダイニーマで作られています。近年では衝撃を吸収しないランヤードを使用するリスクが指摘されており、高所作業の現場では法律で厳しく定められているほどです。当然クライマーにも高所作業員と同じか、それ以上のリスクがありますので、ランヤードの衝撃吸収性はとても大切です。まったく伸びないダイニーマで作られたランヤードシステムに対する危険が指摘され始めました。

.

各社を先駆けてクライミングに適した衝撃吸収型ランヤードシステムを作ったのが PETZL.。このあたりのスピード感は流石です!

PETZL のコネクトアジャストはダイナミックロープに長さ調整機構を持たしたシンプルなランヤードシステムで、この調整機構が4kNで滑り始める事で調整機構がない状態よりもさらに衝撃を吸収してくれる優れた構造をしています。

安全性がとても高い商品なのでしばらく愛用していましたが、利便性においてはリング型デイジーチェーンのタイプのものと比較すると些か劣るなと言う印象でした。それでも安全性が高い事は安心感に繋がるので、しばらく愛用していました。

しかしついに出たのですよ!伸びるPAS!!

その名も " ダイナミックPAS " !!!

メトリウスさん、もうちょいなんか無かったのかい?って聞きたくなるくらいにシンプルでダイナミックなネーミングですw

ダイナミックロープで作られた安全性の高いランヤードで、且つ利便性の高いリング型デイジーチェーンの登場です。

UIAA 109 規格をパスしており、落下係数2 / 落下重量 80kg の落下で、墜落衝撃を 10kN 以下に抑えられています。流石に 10kN

もの墜落衝撃を受けては命に関わる大怪我を負うリスクが高くなりますが、落下係数1くらいまでは許容できる範疇かと思います。

クライミングロープやその他のランヤードシステムからのデータから、落下係数1では6kN程度となるのではないかと想定されます。これはとても大きな衝撃ながら、生命を脅かすほどの怪我を負う衝撃ではないことを示しています。

旧来型の伸びないランヤードでは、凡そ120cmの墜落で10kN、240cmの墜落で20kNものダメージを負う計算となります。即ち、120cmのスリングをランヤードにしていた場合、落下係数1ですでに命の危険を伴うリスクがある事になります。気をつけていれば大丈夫とは言いますが、うっかりミスすることもあるし、致し方なくリスクを追わざるを得ない場合もあります。

やはり衝撃吸収するランヤードを選択した方が安全性は高いでしょう。

実際に衝撃吸収するランヤードをしばらく使ってみて、その安心感は絶大だなと感じます。特に最近メトリウスのダイナミックPASにしてからは、使い勝手の面でも向上し、とても満足しています。

しかしそれまでに使っていたペツルのコネクトアジャストや、CAMPのクライミングランヤードスイングなどの様な長さ調整機構が付いたものの方が、墜落時の衝撃吸収力がより高くて安全です。この辺りは利便性を優先するか、さらなる安全性を優先するかで考えて良いかと思います。

是非ご参考にして頂き、より安全なクライミングライフを楽しんで下さい♪

メトリウス ダイナミックPAS

このブログで紹介している商品です。

使い勝手が良く、おすすめ!

ペツル コネクトアジャスト

ダイナミックPASよりさらなる安全性を求めるならこれ!

CAMP クライミングランヤードスイング

操作性抜群!人と被りたくない方はこれもオススメ☆

YouTube でも紹介しています!

Facebookをされている方は、是非下のバナーの"いいね!"ボタンを押してください↓

登山に役立つブログの更新情報が、タイムライン上に表示されるようになります。

良質な情報発信を心がけますので、是非 "いいね!" して下さい。宜しくお願い致します!!

スリングはこれがオススメ!! エーデルリッド テックウェブスリング

登山やクライミングに使用されるスリングには、主にナイロンかダイニーマが使われています。それぞれに利点と欠点が存在するため、使用箇所に併せて選択することが求められてきました。

ナイロンは比較的熱に強く、結びによる破断低下率の低い素材だが、耐切創性が低く、また水濡れや凍結による強度低下率が高い。

ダイニーマは高い耐切創性と破断強度、濡れによる強度低下が起こらない利点を持ちつつも、極めて熱に弱く、また結びによる破断低下率も大きい。

この2つの素材を組み合わせたナイスな商品が存在します!

エーデルリッド テックウェブスリング

クライミングに使用されるスリングは主に2種類。ナイロンとダイニーマのどちらかから選択される場合が多いと思います。

それぞれに相反する特性を持っており、使用状況に併せて選択することが求められます。

ナイロンであれば、結び目を作ることに対する破断強度低下率が小さいことや、そこそこ熱に強いことなどが利点である一方で、耐切創性(刃物に対する切断耐性を指し、クライミングでは岩角破断などに対する耐性が該当する)が極めて低く、また水濡れで25%、凍結では最大で50%もの強度低下が起こるとされています。

一方でダイニーマは、ナイロンに比べて遥かに高い耐切創性を持ち、さらに一切水を含まない素材で濡れや凍結による強度低下が起こらないなどの利点があります。しかし耐熱性が極めて低く、それに伴いナイロンよりも結びによる強度低下率が大きくなると言った欠点も持ち合わせます。

これらの特性を加味して素材を選択することが求められます。例えばロープとの摩擦が考えられる箇所においてはナイロンが有利だし、スリングに結びを作るならやはりナイロンが有利。沢登りやアイスクライミングなどの濡れが予想される山行ではダイニーマが有利だし、岩角接触する箇所にもダイニーマの方が良いでしょう。支点構築にはナイロンの方が安心だし、中間支点ならダイニーマが安心ですかね。この様に、使用箇所、状況などを判断し、道具の選択が求められます。

しかしそうは言っても、その両方の特性が欲しい事も多々あります。ちょっと暖かい日のルートアイスでスリングが濡れてしまい、そのスリングを使って可動域制限付き流動分散支点の構築が求められるようなシーン。ガースヒッチで木にスリングを結び、岩角を跨いだ先でロープにクリップする様なシーン。これらの場合には選択を悩まされます。

ところが近年、この2つの特性を持ったスリングが登場してきました!

それを代表するのがエーデルリッド者のテックウェブスリングです。

.

テックウェブスリングは、コアにダイニーマを使い、外被に耐熱性の高いナイロン66を使用したとても賢い商品。

中心部はダイニーマでできているの濡れや凍結に対する破断強度低下を防ぎ、岩角での断裂に対する強度も保っています。ダイニーマだけでは耐熱性や結びによる破断強度低下が気になりますが、外被をナイロンで覆う事でこれらの欠点をカバーしています。

特に結びによる強度低下率は、ナイロンだけで作られたスリングと比較してもさらに強固で、結びによる強度低下がとても小さい事も大きな利点とされています。

最新の縫製技術が生み出した新しい技術で、今後各メーカーともこの手のスリングが増えていくのではないかと予想されます。実に優れたアイデアの素晴らしいスリングです!

実際に使用した感じでは、少し細めで厚手のナイロンスリングって感じの使用感。他のナイロンスリングより僅かに硬さを感じるものの、使いにくいほどではありません。結んだ状態でテンションが加わった時の解きやすさは、ナイロンとダイニーマの間くらい。現場で解けなくなることはなさそうです。

使用感にも問題はなく、安全性が極めて高い。お値段も一般的なダイニーマスリングと大きく変わらない程度なので、現状で考えうるスリングのあり方として最も理想的な選択では無いでしょうか?

あらゆるシーンにおいて、最もオールマイティーに使えると思います。

240cm

クワッドアンカーシステムの構築に適した長さです。

180cm

ツーバイトやラウンドターンでの中間支点設置に!

120cm

スタンダードな長さ。様々な用途に使えます。

但し石灰岩の山など、特定の状況ではケブラー(アラミド繊維)のスリングを選択すべき場合もあります。ケブラーは結びによる強度低下、濡れや凍結に対する強度低下が著しいと言う大きな欠点を持っていますが、耐切創性、耐熱性がずば抜けて高いと言う利点もあります。

岩角がとても切り立つ石灰岩などはもちろん、残置ハーケンへの直接的な接続、明らかに岩角に触れる箇所などではケブラーの選択が良いと思います。

テックウェブスリングの登場で多くの場合はその一択で問題ありませんが、やはり完璧ではありません。使用状況を事前に予測し、道具の選択をすると言うこと。その段階からすでにそのクライミングは始まっています。

それはスリングだけに留まらず、ロープ、カラビナ、デバイス類など、都度しっかりと考えて選択することが大切です。

そして、だからこそ山って楽しいと思うのですよ!

その選択の在り方のご参考のひとつにして頂ければ幸いです♪

120cm

オールマイティーに使える標準的な長さです。

60cm

アルパインヌンチャクなど、中間支点の延長に適しています。

5.5mm アラミドロープ60m

自由な長さに切って使用できます。懸垂下降時のバックアップロープとしても◎

YouTube でも紹介しています!

Facebookをされている方は、是非下のバナーの"いいね!"ボタンを押してください↓

登山に役立つブログの更新情報が、タイムライン上に表示されるようになります。

良質な情報発信を心がけますので、是非 "いいね!" して下さい。宜しくお願い致します!!

登山と自転車

登山者と自転車の相性は良いと感じています。例えば登山に自転車を活用すれば、縦走登山の際に予め出口に自転車をデポして入口まで車で行けば、アクセス問題は解決します。また遠く離れた駐車場に車を停め、自転車でアクセスすることで駐車場混雑問題も解決するでしょう。電車で行って、駅から登山口を自転車で目指しても良いですね!

長い林道のアプローチも自転車があれば一気に時間短縮が可能です。

さらに日常のトレーニングとしてもとても有効で、生活の足として使用していくことで登山に適した体作りを行っていくことも可能です。

登山と自転車

登山者と自転車の組み合わせって、実は大変相性の良い組み合わせなんではないかと感じています。例えばお盆の時期の北アルプスに出かけようと考えた場合、アクセスに悩むことが多いと思います。

例えば車で行こうとした時、ハイシーズンの北アルプスの駐車場はどこも満車で、駐車場手前には連なる路上駐車。ますます交通の流れは悪くなるし、マナー的にも良くありません。また縦走を行おうと考えた場合、入山点に車を駐車してしまうと後々の回収に困ります。そうなるとバスの出ている駅近くに駐車する事になりますが、ここもまた満車だったりして困ります。

この様な時、自転車があると一気に問題解決!

遠くの駐車場に車を停め、そこから自転車でアクセスすることで駐車場問題の心配はなくなります。縦走する際も、下山する登山口に予め自転車を停め、入山する登山口まで車で移動すれば下山後の回収も可能です。

車に自転車を積むサイクルキャリアは、2~3台積めるものが一般的です。場合によっては下山する登山口に自転車を1台デポし、麓の駐車場に車を停め、そこからもう1台の自転車でアクセスするなどの作戦も可能となります。

長く続く林道のアプローチはつまらないものですが、これも自転車を活用することで一気に短縮が可能です。また沢登りなど、そもそも登山道のない登山を行うような場合には、それこそ駐車場が遠く離れていることも多々あり、入山点と下山点が異なることも多くあります。自転車を活用しない手はありません。

電車で山に行く方にとっても、駅から登山口までの移動を自転車にすることで、バスの時間やバス停位置に悩まされること無く登山を楽しめるようになります。

自転車をアクセスに取り入れることで、登山の可能性はさらに広がるでしょう!

どの様な自転車を選択すれば良いかと言えば、それは各自の好みで良いと思いますが、できれば電動アシストのついた自転車を利用する方が現実的だとは思います。

自転車の何が辛いって、そりゃとにかく登りが辛い。ある程度勾配のある坂道では、寧ろ歩いた方が早い場合もあるくらい失速します。体力的にも本当にハード。登山の前から疲れちゃうし、下山した後ならそれこそ車の回収に向かうモチベーションが上がりません…。

しかしこれを電動アシストにすると、かなりの急登でも全く辛くない!楽々進むことができます♪

車への積載を考えると折りたたみタイプが手軽ですが、できればスポーツタイプを推奨します。ロードバイクで時速30km、クロスバイクで時速25km、マウンテンバイクで時速20km程度で走る事ができます。これが折りたたみ自転車やママチャリタイプでは時速15km程度とかなりゆっくり。スポーツモデルの方が現実的なスピードで移動できます。

片道の移動距離30kmを超えるような場合にはロードバイクが楽です。八ヶ岳全縦走でも、表銀座縦走でも行えるでしょう。

林道のアプローチを伴う場合にはMTBが良いでしょう。かなりの悪路でも問題無く走れ、下山もサスペンションと強力なブレーキのおかげで安心です。

その中間をとったようなクロスバイクであれば、ある程度の距離もこなせるし、ある程度の荒れた道でも安全に走れます。中途半端といえば中途半端ですが、日常の足としても使うなら一番現実的な選択かもしれません。

これら全ての車種で電動アシストが存在します。この様な電動アシストタイプのスポーツバイクを E-BIKE と言い、現在ヨーロッパでは大変な人気だったりします。日本の法律では強烈にアシストしてくれるのは時速10kmまでで、それ以降は徐々にアシスト力が弱くなり、時速24kmで完全にアシストが切れます。

しかし自転車でシンドイのは出足の加速と登坂なので、そこをしっかりとアシストしてくれればすごく楽な乗り物になります。

それでも時速24kmを超えるとアシストは止まり、そこから先の走行は自転車のポテンシャル次第になります。仮に時速25kmで走ろうとした時、ママチャリとロードバイクのどちらが楽かは言うまでもありません。

E-BIKE

は高性能な自転車に電動アシストを組み合わせているので、大変高価である欠点があります。実際に乗り始めてみればその価格にも納得の圧倒的ポテンシャルを秘めているのですが、購入に至るまでにはきっと悩むと思います。

だって安いものでも20万円。高価なものでは60万円以上します。本格的に自転車の趣味の方から見るとむしろかなり頑張った値段設定らしいのですが、それでも自転車にその価格はなかなか萎えます。

個人的に愛用している YAMAHA の YPJ-XC も、プロパー価格で35万円とかなりの金額。購入に至るまで2年も悩み、購入する瞬間もかなりビビりました ^^;

しかし実際に手元に来て乗ってみると、もっと早く買っていれば良かったと後悔するほどに良い買い物でした。スクーター買うよりずっと良いかも?

普通の自転車の様な登坂の辛さはなく、言うならばどこでも平地感覚。急な登坂であればあるほどむしろ楽しく感じたりしますw

こうなると、日常の足としても大いに活躍してくれます。当たり前の話ですが、車で移動したり電車に乗ったりすることに比べれば圧倒的に経済的!

辛いと感じるほどの運動強度ではないので、半径15km程度までの距離であれば問題無く生活の足として活用できます。

この " 辛いと感じるほどの運動強度ではない " と言うのが大きなポイントで、登山のトレーニングとしてとても優れていると感じています。

登山では体の中でも特に大きな大腿四頭筋を使いながら行動するので、多くのカロリーを消費します。このカロリー消費は、可能な限り体脂肪から燃焼させないと血糖値が下がってエネルギーの枯渇が起きます。この為に登山では心拍数を130前後に抑えながら行動すべきですが、この時最大限体脂肪からエネルギー生産させるために日頃から脂質代謝型の体作りを行っておくことがとても大切です。

E-BIKE を日常の足として移動すると、息が切れないくらいのペースで走ることとなります。その時の心拍数を計測してみると、凡そ120~140と理想的な脂質代謝の運動強度。これを毎日続けていれば、最大で65%程度の消費エネルギーを体脂肪から生み出せるようになるとされています。

仮に10km程度の距離を往復すると、大体350kcal程度消費されており、この内170~230kcal程度は体脂肪から燃焼されるようになります。通勤などに使い、月に20日ほど続ければ、二ヶ月で1kg程度の体脂肪を減らせる計算となり、ダイエットにも適しています。6Mets程度と運動強度は低いので、毎日続ける事も問題なく可能です。

登山の際のアプローチにも使用でき、日常の足としても使用できる

E-BIKE。登山のトレーニングとしても優れ、さらにロードバイクやクロスバイクなら街中でのサイクリング、マウンテンバイクなら林道ツーリングなど、新たな遊びとしても活用できます。

もちろん電動アシストなんてなまっちょろいもんはいらんと言うストイックな方は、普通のスポーツバイクを買っても良いでしょうしね!(僕はこの10年ほどロード、MTBと乗り継ぎましたが、電動アシストに切り替えて考えが180°変わりましたよ!)

決して安い買い物ではありませんが、登山者と自転車の相性は良いと思うのです。

皆さんのより素晴らしいアウトドアライフのご参考にして頂ければ幸いです♪

Facebookをされている方は、是非下のバナーの"いいね!"ボタンを押してください↓

登山に役立つブログの更新情報が、タイムライン上に表示されるようになります。

良質な情報発信を心がけますので、是非 "いいね!" して下さい。宜しくお願い致します!!

クライミングギアにプーリーを2つ

直接的に登攀に必要な装備ではないので、一般のクライマーで持っている人は案外少ないものですが、いざトラブルが起きた時にプーリーが無いととても困ります。

宙吊りになった人を引き上げる際にプーリーがないとほんと引き上げが困難だし、困難な壁の登攀の際に荷揚げを行うにも、プーリーがないとほんと重い。渡渉の際のチロリアンブリッジなんかにもあると便利ですね。

プーリーはたくさんあった方が効率的ですが、登攀に直接的に役立つ道具では無いのであまりたくさんは持ちたくないですよね(^_^;)

個人的には2つのプーリーを個人装備として持つのが良いかなと感じています。

クライミングギアにプーリーを2つ

登攀を伴う登山を行う際、クライミングギアにプーリーは含まれていますか?

セルフレスキューをしっかりと訓練されている方でも、プーリーを持っていない方もいらっしゃるのではないかと思います。直接的に登攀に必要となる道具ではないので、どうしても軽量化の対象にされてしまいがちだとは思います。

しかし実際の救助の際には、プーリーの有無でその効率は大きく変わります。

例えばカラビナで直接ロープを180°折り返した場合、プーリー効率は凡そ50%。抵抗が一切ない状態の半分までエネルーギーロスが発生することになり、例えば1/3の引き上げシステムを作っても計算上では175%の出力となります。この状態では70kgの人を引き上げるのに40kgもの力が必要になります。現実的には岩角接触などによりまず引き上げられません。(1/6システムなどにしてもその抵抗により効率は262.5%。複雑なシステムの割に二倍半程度の力しか出せません。)

ではプーリーを使った場合にはどうでしょう?

商品によってプーリー効率は大きく変わりますが、ボールベアリングが搭載されたプーリーであれば凡そ90%程度の効率になります。仮にこのシステムで全ての屈折箇所をプーリーにした場合、1/3システムで271%の出力。1/6システムであれば515%の出力になります。圧倒的なエネルギー効率の差です。

ではどのくらいの個数を用意すれば良いでしょう?

個人的には、各自が2つのプーリーを持つことが理想だと考えています。例えば2人でコンティニュアスビレイで行動中にパートナーが落ちて負傷したとします。自力で登り返しが行えない場合、レイジングシステム(倍力システム)を組んで引き上げを行う必要があります。

この場合、要救助者まで余ったロープを下ろせるのであれば1/6システム、ロープのあまりがない場合には1/3システムでの引き上げとなります。1/3システムの場合には最低2つ、1/6システムの場合には最低3つのプーリーが必要となります。

救助者、要救助者のそれぞれがプーリーを携行していれば、このどちらのシステムでの対応できます。

.

レイジングを組んでホーリングシステム(引き上げシステム)を構築する場合、システムの一部にセルフジャミングシステムが取り入れられる必要があります。

セルフジャミングシステムとは一方向にしかロープが流れないシステムのことを言います。これを組んでおかないと、せっかく引き上げても手を離した瞬間に落ちてしまいます。

セルフジャミングシステムを構築する上で一番手間が少ない方法がセルフジャミングプーリーを取り入れること。各社からアッセンダーを搭載したセルフジャミングプーリーが販売されており、アッセンダーとしても使用することができます。

クライミングを行う際にはアッセンダーも携行すべき装備なので、セルフジャミングプーリーは一石二鳥となる道具と言えるでしょう。2つ持つプーリーの内、ひとつはセルフジャミングプーリーにしておくと良いでしょう。

もちろんプーリーとフリクションコードの組み合わせでも問題はありません。セットに時間がかかったり、フリクションコードの抵抗分僅かに引き上げが不利になったり、コードのあまり分の戻りが発生する効率の悪さはありますが、万が一限界まで引ききってからのリリースが必要なミスを犯してしまっても、最悪の場合フリクションコードを切れば解除できます。

またコードの戻り分のリリースが起きるので、本当の意味でパツパツまで張り込んでしまうミスは起こりにくい特徴もあります。(セルフジャミングプーリーの場合、少しロープを引いてアッセンダーからテンションを抜かないとジャミングを解除できない。)

当然セルフジャミングプーリーを用意するよりもコストもかかりません。

プーリーとフリクションコードの組み合わせで持つのも一つの選択肢でしょう。

当たり前の話ですが、セルフレスキューは適切な指導を受けた上で充分なトレーニングを積み重ねる必要があります。

クライマーはもちろんロープを使った登山を行う以上必ず宙吊りのリスクが伴います。せっかくロープにより大滑落を防ぐことができても、引き上げることができなければ本当の意味での危機は脱せません。(事故脱出できることがまずは優先されます。)

アルパインクライミングやマルチピッチクライミング、バリエーションルート、雪山登山などを楽しむすべての人が身につけるべき技術です。

山岳会などの組織に属さない方の場合はどうしても身につける機会がなかなか無かったりしますが、しっかりと学習しないと危ない目に遭うかもですよ!

是非学習機会を設け、しっかりと練習を繰り返しておきましょう。

その上で、装備を整えておくこともやっぱり重要です。プーリーを装備に加えていない人はちょっと検討してみましょう。

皆様の安全登山にお役立て頂ければ幸いです♪

おすすめの講習カリキュラム

セルフレスキュー技術講習

山岳遭難事故は万が一ではなく、もっとずっと高い確率で発生します。もし仲間が目の前で事故を起こした時、自分たちで助け出さなくてはならない場合もあります。

この講習ではセルフレスキューを行って良いかどうかの判断と、救助方法、実際に救助の流れを行うロールプレイングを通じて活きた技術を習得します。

料金:12,000円(税別) 対象:登山初心者~

Facebookをされている方は、是非下のバナーの"いいね!"ボタンを押してください↓

登山に役立つブログの更新情報が、タイムライン上に表示されるようになります。

良質な情報発信を心がけますので、是非 "いいね!" して下さい。宜しくお願い致します!!

セルフビレイはダイナミックロープで!

セルフビレイを行った状態で墜落すると、とても大きな落下係数が発生してしまう場合があります。例え墜落距離が短かったとしても、落下係数が大きいと墜落衝撃も大きなものとなります。もしセルフビレイをとっているランヤードが伸びない素材だった場合、腰に重篤なダメージを及ぼす危険性があります。

そこでダイナミックロープを採用したランヤードシステムを使うことで、ロープが墜落衝撃を大きく吸収してくれます。安全度はかなり高くなります。

ロープを切って自作しても構いませんが、専用の道具を使うことで利便性も高まります。ペツルのデュアルコネクトアジャスター、とても便利です!!

セルフビレイはダイナミックロープで!

セルフビレイをとるランヤードシステムに何を使っていますか?

登山の世界では、スリングやPASなど、伸びないウェビングテープを使用したランヤードシステムを使用している場合がほとんどだと思います。僕自信も最近までそうでした。

しかし高所作業の世界ではアブソーバー付きのランヤードシステムの採用が法律で義務付けられたりなど、安全に関する基準が厳しくなっています。この様な規制の裏には、必ず誰かの屍が転がっているものです。重篤な怪我や死亡を伴う事故がいくつも発生したからルールが変わったと考えるのが自然でしょう。

特殊高所技術協会さんのカラビナ破断実験動画では、スリングをランヤードにした状態で落下係数2 の墜落を発生させた時のカラビナ破断強度を紹介しています。この動画ではマイナーアクシスでの墜落を起こした際に7.7kNの衝撃荷重で破断したことが示されていますが、実際にカラビナが破断しなかった場合にはもっと遥かに大きな衝撃が発生していたものとも考えられます。

そもそもセルフビレイをとったまま登ってはいけませんが、その際に伸びないランヤードを使用しているととても危険であることが分かります。

伸びないロープやスリングでの墜落の場合、衝撃吸収を考える必要がないので計算式はシンプルになります。

体重 × 落下距離(m) × 9.8 ÷ 100 = 衝撃荷重

例えば 120cm のスリングで、上記実験と同じく80kg/落下係数2 だった場合 80kg × 2.4m × 9.8 ÷ 100 = 18.816kN となります。

お、恐ろしい…。確実に死ねます…。 ( ※ 凡そ6kNで腰に深刻な怪我を負い、凡そ12kNで人は即死するとされています。)

仮に落下係数1 でも9.4kN、落下係数0.8 でも7.5kN。骨盤骨折や内臓破裂などの怪我を負う可能性も高いでしょう。

ではこれをダイナミックロープで行っていた場合はどうでしょう?

ペツルのコネクトアジャストと言うダイナミックロープを使用した状態での、墜落実験データをペツルが公開しています。これによると、調整式アームを採用している側での落下係数2 の墜落で6.2kN、調整アームが無い側で8.9kNとされています。これは大きな怪我をする可能性があるが、即死するエネルギーでは無いことが示されています。

実際には落下係数1 程度までの墜落がほとんどでしょうから、4.5kN程度(アームは4kN以上滑らないことが規格で定められている)の衝撃荷重程度に留まります。決して小さな数字ではありませんが、怪我をする可能性は低いでしょう。

.

究極を言えば高所作業と同じ用にアブソーバーシステムを組み入れたランヤードにすべきでしょうが、クライミングではそこまで大きな落下係数が発生する状況は考えにくいものです。重量などを考慮すると、ダイナミックロープを使用したシステムが現実的でしょう。

個人的にはペツルのデュアルコネクトアジャストと言うランヤードシステムを採用しています。

セルフビレイの長さを自由に変えられたり、フィックスロープの架替え、バックアップを設けた懸垂下降のシステム構築などにも便利です。

クライミングや登山の世界では、伸びないランヤードシステムによるセルフビレイを行うことがまだまだ一般的です。

それで致命的な怪我を負った事例はあまり報告されていない事からも、実際にはそこまで大きな問題では無いのかも知れません。常識的に考えれば、セルフビレイをとっているその場所から自由落下が起こることが殆どないのでしょう。

しかし想像できる事故はいつか必ず起こるものです。特にクライミングで壁のど真ん中にいる状況で何かしらの作業を行うような場合や、足元が切り立った岩壁の鎖などに対しては自由落下も充分に考えられます。

必ずしも既製品である必要はないと思います。

例えばロープの両末端を2.5m程度切って、末端にダブルフィッシャーマンズノットで安全環付きカラビナを固定し、反対末端をエイトノットでハーネスに繋ぐ。これを2本用意すれば、鎖場での架替えなどでも役立つでしょう。

ロープを切って作った場合も、落下係数1 での衝撃荷重で4.5kN程度までに収まると考えられます。

安全を重視したい方は、是非ダイナミックロープによるランヤードシステムをご用意頂くことを推奨します。

ご参考にして頂ければ幸いです♪

おすすめの講習カリキュラム

単独行登山者安全確保技術講習

単独行登山者の死亡事故者・行方不明者が多い最大の理由は、滑落事故が起きたときに救助が遅れる事が最大の理由です。そもそも転滑落を起こさないことが大切です。

この講習では、単独行登山者が危険箇所で安全確保を行うための技術を指導しています。いつも先導するリーダーにも学習頂きたい内容です。

料金:12,000円(税別) 対象:登山初心者~

Facebookをされている方は、是非下のバナーの"いいね!"ボタンを押してください↓

登山に役立つブログの更新情報が、タイムライン上に表示されるようになります。

良質な情報発信を心がけますので、是非 "いいね!" して下さい。宜しくお願い致します!!

アルパインクライミングにグリグリ?

ペツルの誇るブレーキアシスト機能付きビレイデバイス、グリグリ。

スポーツクライミングの世界ではとてもメジャーな商品で、正しく使えば安全度が極めて高い確保を行えます。なんせブレーキアシスト機能付き。末端を握ってさえいれば、ぼーっとしてても確実に確保できます!

スポーツクライミング用に開発されているので、アルパインクライミングでは不向きと考えられていました。しかし、今、山岳ガイドや登山インストラクター、山岳救助隊員など、多くの職業登山者がフィールドに持ち出しています。

使いこなせれば、実は素晴らしく使いやすい道具だったりするんです。

アルパインクライミングにグリグリ?

ペツルが誇る銘ビレイデバイスのグリグリは、ボビン回転型の自動ブレーキアシスト機能が搭載された安全度の高いビレイデバイスです。末端さえ握っていればクライマーの墜落を感知して自動でブレーキが作動してくれるので、初心者ビレイヤーでも安心して任せられます。

スポーツクライミング用として開発されているのでロープを通す穴は1つ。使用ロープ径もシングルロープに合わせたサイズ設定で、アルパインクライミングには不向きと考えられてきました。

しかし近年、モデルチェンジにより風向きが変わってきました。最新のグリグリ3(2019年現行型で、国内販売名は"グリグリ")では、その重量も175gまで軽量化。230gあった初代ではちょっと重すぎるかなといった印象でしたが、現行型ではかなり現実的な重量となってきました。

また使用ロープ径も初代では10mm以上と限られていましたが、現行では8.5mm以上とかなり幅広くなりました。シングルロープであればほぼ全て対応可能ですし、太めのものであればハーフロープでも使用できます。(ロープは1本しか使えないので、フォロービレイ用としての使い方になります。)

これらの進化により、最近ではプロの職業登山者を中心にフィールドで活用する人も増えてきています。何故って何かと便利なんですよ♪

ロープのセット方向に注意!カラビナホール側にクライマー側のロープを通します。

ボビンが回転してロープが挟み込まれ、自動的にロープをロックします。

使うフィールドにもよりますが、日本のアルパインクライミングは樹木の多い森林限界以下で行われる事が多いと思います。この様な状況下では、ハーフロープシステムの利点が活かせません。現実的にはシングルロープでの登攀を行わざるを得ない場合も多いと思います。またこの様なシュチュエーションにおいては、丈夫な灌木にスリングで支点をとれる場合も多く、プロテクションに対する衝撃はある程度許容できるでしょう。

その一方でクライマーの動きをビレイヤーが視界に捉えにくかったり、ドラッグが起きている流れの悪いロープでのフォロービレイに苦労することが多くあります。

グリグリを使うと、仮に視界から外れた先で墜落が起きても安心だし、何よりもフォロービレイがかなり楽!

ほんとこれが大きい!ダイレクトビレイの動きがめちゃくちゃ軽くて、引きの労力がものすごく軽減されます!!

その他にも引き上げシステムの中にリリース機能を設ける際、グリグリを使用すると抵抗が比較的小さいという利点もあります。

例えばカラビナの効率は48%、ストップやリグで26%程度であると言うデータがあります。グリグリならこの効率が42%と、カラビナ折り返しより少し抵抗が大きい程度ですみます。

もちろん専用器具でもっと効率が良い道具も存在しますが、登山用に持っていく器具としては現実的でない重量となります。この点においてグリグリはかなり優秀です。

.

またブレーキアシスト機能により懸垂下降中の途中停止が簡単だったり、懸垂下降途中からの登り返しも実にスムーズに行える利点も大きな魅力です。

グリグリのすぐ上にアッセンダーを取り付け、そこにスリングでアブミを作ります。あとはアブミを上げたらそこに立ち上がりつつ、グリグリから出ている末端側のロープを引き上げるだけ。

スムーズなフォロービレイの動きがここでも活かされ、他の汎ゆるシステムの中でも群を抜いて楽に登り返せます。

このシステムの手返しの良さも魅力で、懸垂下降と登り返しを何度も繰り返すシーンでは本当に役立ちます。

クライミングルートのクリーニング、クライミングジムのルートセット、レスキューのサポート。一般的な登山者にとっての利点では無いかもしれませんが、プロが選択する理由はこのあたりにもあります。

もちろん利点ばかりではありません。ロープ1本しか使えないので、懸垂下降を行う時には少し面倒なシステムを構築する必要があります。

ロープの末端をエイトノットで結び、その環とロープをラッペルリングやマイロンリングなどで接続します。そのリングにロープ回収用の引き綱を接続し、懸垂下降終了後に回収する手間などがあります。

単発の懸垂下降などではあまり手間も変わりませんが、連続した懸垂下降などでは作業効率が悪くなります。

またロープ1本での懸垂下降となるのでロープの伸び率もより大きくなり、安定した懸垂下降が行いにくくなる欠点があります。

この辺りはグリグリを選択することの大きなマイナス要素の1つとなるでしょう。

.

また墜落衝撃の大きさもマイナス要素の1つです。墜落と同時にロックがかかるグリグリは、ブレーキアシストの無いビレイデバイスに比べてロープが流れません。これはすなわち墜落衝撃が一気に支点にかかると言う意味でもあります。

支点強度が充分なゲレンデやジムではむしろグランドフォールのリスクが少なくなり良いのですが、中間支点がプアな場所での確保には適しません。緩んだ氷、雪上での確保、ボロボロの岩の登攀など、少しでも墜落衝撃を小さくしたい時にグリグリを使用するのはリスクです。

これらの問題を一挙に解決する選択肢に、サブデバイスとしてエイト環を持参する手があります!

エイト環はATCなどのチューブ型デバイスに取って代わられた古い道具ではありますが、実は利点も多くあり、山岳救助の現場などでは未だに根強く使用されている道具でもあります。

そもそもエイト環からATCなどのチューブ型デバイスに取って代わられた最大の理由は制動力の低さにあるのですが、急に止められないということは支点に対する衝撃を緩和できるということでもあります。これはプアな支点しかとれない場所において大きな利点です。また懸垂下降の際にロープの太さが違っても、ロープ同士の摩擦によりロープが流れるスピードの差が生まれにくい事も良い点でしょう。グリグリのマイナス要素をカバーする意味でも、エイト環はとても有効です。

.

これに合わせてベアールのバックアップラインと言う、まさにシングルロープでの懸垂下降の為に作られたような軽量なロープがあります。5mmの太さで13.5kNの強度を持ち、懸垂下降の対としての役割はもちろん、とても長い支点構築用ロープとしても使えます。それでいて21g/mと軽量なので、携行に不便しません。

例えば沢登りやアイスクライミングなどでは、滝の中央付近にラインを取りたい場合もあると思います。その様な場合でも両岸の木からめちゃくちゃ長い固定分散支点を作ることで、滝のど真ん中にマスターポイントを作ることもできます。

これはめちゃくちゃ便利です!

懸垂下降の際にも、ロープの長さと同じ長さのバックアップラインを用意することで、シングルロープでもロープの長さ分の懸垂下降が行えることになります。

シングルロープでアルパインクライミングを行うと、ロープのドラッグ現象が問題となります。

そもそも木が生えた壁の登攀を行う場合には、屈折は避けられないのですが、木で屈折した場合にはカラビナで屈折した場合より遥かに大きな摩擦が発生し、墜落時にロープの伸びを有効に活用できないことが懸念されます。

また一般的なマルチピッチクライミングなどにおける屈折とは比較にならないほど大きな屈折が発生します。この様な場所にはカラビナで木の干渉を逃がすだけでは不十分な場合があります。

これはシングルロープでのアルパインクライミングに限った話ではありませんが、木の生えた壁の登攀を伴う場合にはプーリーカラビナと長いスリングも容易すべきでしょう。

それについて詳しくはスリングの選択と使い方をご覧下さい。

.

アルパインクライミングでグリグリを使用する際には様々な工夫が必要となりますが、実際に使ってみると便利な点が多いものです。入門者向けではありませんが、システムを充分に理解できる人であれば選択を視野に入れてみても良いでしょう。

多くのプロフェッショナルが現場で使う道具には、やはりそれなりに意味があります。

ひとつの選択肢として、検討してみては如何でしょうか?

Facebookをされている方は、是非下のバナーの"いいね!"ボタンを押してください↓

登山に役立つブログの更新情報が、タイムライン上に表示されるようになります。

良質な情報発信を心がけますので、是非 "いいね!" して下さい。宜しくお願い致します!!

スリングの選択と使い方

クライミングや登山に使うスリングについて考えてみたことはありますか?

様々な太さや長さのスリングがありますが、実は素材も違います。そしてその素材別に特性も変わってきます。

水に濡れると弱くなる素材、僅かな熱で溶けてしまう素材、結ぶと強度が下がる素材など、素材別の弱点を知らなければ危険な場合もあります。また適したシーンで適した素材を選べば、安全度は最大限に高まります!

スリングはどれでも一緒ではありません。しっかりと考え、それぞれの状況にあった素材や長さの選択を行っていくことが大切です。

スリングの選択と使い方

スリングには様々な素材があり、その素材ごとの特性を充分に理解している必要があります。また長さも様々なものがあり、使用目的によって使いやすい長さもまた異なります。自分が行う山行スタイルを良く考え、適した選択を行いましょう。

まず素材ですが、主にナイロン、ダイニーマ、ケブラーの3種類が使用されます。(素材別の特性に関してはクライミングにおける支点と素材の科学に詳しく記載しています。)

素材特性として、例えばナイロンであれば結びによる強度低下率が他の素材より低く、また結びを作ることでショックアブソーバー(衝撃吸収)効果が期待できると言う、他の素材には無い大きな利点があります。

しかし一方で水を含んで重くなりやすい、岩角断裂耐性が著しく低いなどの欠点もあります。これらの特性から、支点構築に優れた素材である事が分かります。

ダイニーマの場合には、水をまったく含まない、素材の破断強度が高いので軽量コンパクトになる、ナイロンよりもずっと高い岩角断裂耐性があるなどの利点があります。

その反面、熱に極端に弱いという大きな欠点もあります。この為、フリクションヒッチでの使用は極めて危険です。たくさんスリングを持っていかなくてはならない中間支点用に使用するのが適しています。

ケブラーは圧倒的な耐熱性と岩角断裂耐性をもっていますが、結びによる強度低下率が著しいと言う弱点も持っています。

フリクションヒッチでの使用に適していたり、岩角接触箇所における中間支点設置や残置ハーケンに対する直かけでの中間支点設置、懸垂下降の捨て縄などに適しています。石灰岩などに直接スリングを使用する場合など、他に選択肢はないでしょう。

この様に、素材特性を良く考えた上で、低在適所使い分ける必要があります。

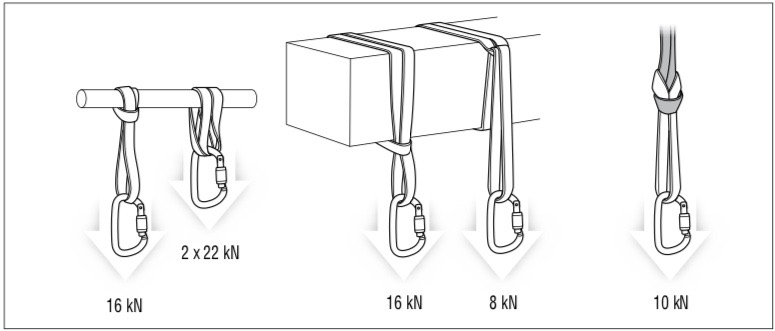

また結びによる強度低下率にも差があります。例えばスリングにオーバーハンドノットで結びを作った場合、ナイロンで凡そ13kN、ダイニーマで凡そ11kN、ケブラーでは凡そ7.5kNまで強度低下が考えられます。(上のイラストはナイロンにおける強度低下率です。)

これを考えると、ケブラースリングの途中に結び目を作ることはナンセンスだし、ダイニーマでもできれば避けたほうが無難であることが分かります。

またガースヒッチの折返し角度によっても、強度が2倍も変わることが分かります。イラスト中央左側の様な形になるよう、中間支点設置時には注意が必要です。また登り始め直後やランナウトする可能性が高い直前の支点には、可能な限りツーバイトかラウンドターンによる中間支点設置を行うべきでしょう。

.

写真の様にラウンドターンを行う場合には、長いスリングが必要です。この写真の木は凡そ脹脛くらいの太さで、使用しているスリングは240cmのスリングです。

240cmのスリングって一見長過ぎる様にも感じますが、このくらいの太さの木にラウンドターンした際のランニング距離は90cm程度。これでちょうど良いくらいです。

180cm~240cmくらいの長いスリングも何本かあると便利です。

ラウンドターンやツーバイトにする場合、カラビナのマイナーアクシスにも充分な注意が必要です。

カラビナ内部に3方から引かれる力が発生するので、マイナーアクシスにとてもなりやすい傾向になります。クローブヒッチで固定するなどして、カラビナの反転を防ぎましょう。

この為にも、やはり充分な長さが必要です。

ではガースヒッチによる中間支点設置が必ずしも悪かと言えば、状況によってはそうとも限りません。例えば親指程度の太さの灌木にしか支点を取れなかった場合、そもそもその木に10kNを超える支点強度などあるのでしょうか?

ガースヒッチでのスリング強度よりアンカーの強度が低い場合、ガースヒッチで結ぶこと事態に問題はありません。

また大きな墜落衝撃は落下係数が高い登攀直後にしか発生せず、中盤以降は支点にかかる衝撃は4~6kN程度に留まります。10kNも支点強度が出ていれば十分耐えられます。むしろドラッグ現象によりロープの衝撃緩和が十分に成されないことの方が問題なので、ランニングを充分に出せるガースヒッチの方がリスクが低くできる可能性だって考えられます。

ケブラースリングの考え方も同じで、確かに結びによる強度低下率は著しいものがありますが、リングにして使えば充分な破断強度が出せます。(オーバーハンドノットでの接続で15kN、ダブルフィッシャーマンズベンドでの接続で20kN)

岩角に直接接触する箇所や残置ハーケンに直接スリングを通さざるを得ない場合などにおいては、他の素材を使うより圧倒的有利です。

これから行う山行において、どんな素材のスリングを何に使うのか?

持っていく長さや本数はどの程度にするのか?

適切な知識を持ち、いくつかの種類のスリングを用意し、事前によく考えて持っていく道具を選び、その場その場での使用方法の最適解を考えて設置する。常に考え続けることが安全なクライミングへと繋がっていくでしょう。

ご参考にして頂ければ幸いです。

Facebookをされている方は、是非下のバナーの"いいね!"ボタンを押してください↓

登山に役立つブログの更新情報が、タイムライン上に表示されるようになります。

良質な情報発信を心がけますので、是非 "いいね!" して下さい。宜しくお願い致します!!

ダウンミトンのすすめ

オーバーグローブの予備には、ダウンミトンがおすすめ!

万が一オーバーグローブが使えなくなった際の予備にももちろん、手先が冷える寒さの中で保温力を大幅に高めることができるのも魅力です。メイングローブとしては操作性にかけるダウンミトンも、使い方を考えればとても役立つ魅力的な道具となります。

さらに一つのアイデアとして、ダウンミトンを足に履き、テントシューズの代わりとして使うというものがあります。一つの道具を複数の目的に使う事で、山の装備はより軽くする事ができます。

.

.

2つ目の冬季手袋にはダウンミトンだ!

冬に登山を行う場合、手袋の換えは必須です。インナーグローブを2~3セット持っていくことは常識とされています。

オーバーグローブもまた、できれば予備を持つべきでしょう。風に飛ばされたり、ビショビショに水没することもあります。

先日別の記事 ( 雪山登山の手袋はこれがおすすめ!)

でもお伝えしていますが、冬季登山における手袋は未脱脂のウールインナーと中綿の入っていないペラペラインナーの組み合わせが結局一番使いやすく思います。

慣れればそこそこ細かい作業も手袋をしたままできるようになるし、保温力もそこそこ高い。そして多少濡れても冷たさを感じさせず、保温層であるウールインナーだけを懐で簡単に乾かすことができる優れた組み合わせです。

.

しかしこの組み合わせにおける保温力は特段に高いわけでなく、時に寒さを感じることも無いわけではありません。

爆風の稜線上を歩いている時や、アルパインクライミングやアイスクライミングにおける長時間のビレイ中には手が冷え切ってしまう事もあります。

動いている最中に寒さを感じる事はほぼありませんが、極端な寒さの中や動いていない時には手の冷たさを感じることもあります。

この様な場合に備え、予備のオーバーグローブにはダウンミトンを選択することを推奨しています。

愛用しているヘリテイジのエクスペディションダウンミトンは、収納時には軽く、小さくなってくれる手袋ですが、その保温力は絶大!

極寒状況下においてもまず寒さを感じる事はありません。

基本的にはウールインナーとペラペラオーバーグローブの組み合わせで行動し、殆ど全ての場所はこれだけでこなせます。

でも太陽の光が射していない日で且つ風が強い日の稜線などでは、体感気温は極端に下がります。動いている以上体幹部はさほど冷えませんが、四肢、特に手の指先はとても冷えやすく、凍傷リスクが高くなります。

この様な場合には、事前にペラペラオーバーグローブからダウンミトンに切り替えましょう。その際に、細かい作業が求められる靴紐の結び直しや行動食摂取などは全て済ませておきます。そうすれば、一般的な雪山縦走登山中に細かい作業が求められることはそれほど多くありません。とても快適にダウンミトンで行動できるでしょう。

アルパインクライミングやアイスクライミングのルートにおける長時間ビレイでは、動かない時間の長さからやはり手が冷えてしまいます。縦走登山と違い、クライミングではロープやギヤ類の細かな作業が求められますので、ずっとダウンミトンのみで行動するのは無理があります。何度もグローブを交換しながら登ります。

ダウンミトンへの切り替えが求められる環境というのは、かなり寒い日です。曇っていて太陽光が射さなかったり、風が強かったり、極端に気温が低い日であったり。その様な日は動かないでいるとすぐに体も冷えてきます。つまり、" ある程度は衣類の保温力を上げても無駄に汗をかかない状況 " でもあります。

この様な状況下では登りはじめる前の取り付きでダウンミトンを取り出し、ジャケットの内側に入れておきます。この事により、ピッチを切る際にすぐにオーバーグローブをダウンミトンに切り替えられる上、ダウンミトン装着時には体で暖められてホカホカになっています。この際に外したオーバーグローブを懐に入れておくことで、湿ったオーバーグローブを乾かすことにも役立ちます。

予備にオーバーグローブは、インナーグローブと違って本当に緊急用の万が一のために用意するものとなります。

であるならば、せっかく持っていくのであれば環境によって切り替えられるものを用意したほうが、様々な状況に応じて手の保温力や操作性を切り替えることができ、より快適な登山を行えるようになるものです。

そしてさらに、オーバーグローブの予備をダウンミトンにすることによって、とても快適な使い方もできます。

僕は常々感じていましたが、テントシューズってなんか無駄な重量な気がしませんか?

ただ快適性のためだけに持っていく道具で、しかも寝る時以外はまるで役に立たない。行動中は完全にただの錘です。

しかしある時思いつきました♪

そうだ!ダウンミトンをテントシューズにしちゃえば良いではないか!!

愛用しているヘリテイジのダウンミトンはウィンドストッパーを採用しており、さらに手首の部分は雪が入らないようにドローコードで締め込めるようにもなっています。インナースパッツ付きのハードシェルパンツなどと組み合わせれば、短時間だったらこのまま雪の上に出ることもできます。

寝るときも足全体をダウンが多ていることになるので、とても快適です♪

僕の場合、VBL ( 雪山登山の足冷えにVBLと言う考え方 )を行っているので、一日歩き終えた足に手袋を履いちゃうってのがなんとなくちょっとアレですが…。まぁそのへんは山なんで割り切って行こうかなと(^_^;)

これを行うためには、少し大きめのダウンミトンである必要があります。

でもお店で直接履いてみちゃうのも、ちょっとマズそうなので、一応参考までに。僕の足は実測で26.5cmで、ヘリテイジのエクスペディションダウンミトンを履いた場合に若干の余裕があるかなと言った感じです。たぶん27.5cm~28cmくらいの方までならいけるんじゃないかと?

各社からも同じ様な商品が出ていますが、ヘリテイジのエクスペディションオーバーグローブの方には手首の絞り込みのテープが付けられており、これが踵の絞り込みとしても使えて便利です。たぶん足サイズが小さめな方でも、この絞りである程度調整できるのではないかと思います。

登山において、軽量化はとてもとても重要な技術となります。

軽量化を行うためには、いくつかのポイントがあります。

僕は以下のように考えています。

・必要なものはすべて持ち、不要なものは何一つ持たない。

・一つ一つの道具の重量を把握し、より軽量なものを選択する。

・いくつかの道具を組み合わせて、一つの道具として機能させる。

・保温に関しては妥協しない。

などがあります。

その中の1つに、" 一つの道具をいくつもの要素のに使う " と言う考え方があります。

荷物を軽量化する事は、体力の消耗を防ぎ、自分の弱さをカバーします。それはすなわち、登山における安全性を向上させるということにも繋がります。

ダウンミトンのアイデアは、数ある装備の一つに過ぎませんが、この様なアイデアを積み重ねていくことによって、登山の装備はもっと軽く、小さくなっていきます。

ひとつのヒントとして、皆さんの安全登山にお役立て頂ければ幸いです♪

Facebookをされている方は、是非下のバナーの"いいね!"ボタンを押してください↓

登山に役立つブログの更新情報が、タイムライン上に表示されるようになります。

良質な情報発信を心がけますので、是非 "いいね!" して下さい。宜しくお願い致します!!

エネルギー代謝と心拍コントロール

登山を行うと凄まじい勢いでエネルギー消費していきます。

例えば体重65kgの男性が6時間のハイキングを行うと、基礎代謝を含めた一日あたりの消費カロリーは5000kcalを超えます。同じ方が日常生活を送った場合には大凡2500kcal程度、フルマラソンの消費カロリーが2500kcal程度。すなわち、日帰りハイキング程度の軽い登山でも、フルマラソンと同程度のカロリー消費が起きています。

体は無理したエネルギー捻出を行うので、肉体疲労も大きくなります。この事は山のリスクにも繋がります。

疲れにくい運動の在り方を学べば、山はもっと楽しく登れるはずです!

エネルギー代謝と心拍コントロール

登山はイメージよりずっとエネルギー消費の激しい運動となります。例えば体重65kgの男性が6時間のハイキングを行った場合、基礎代謝を含めた一日あたりの総消費カロリーは5000kcalを超えます。

この方が日常生活で消失するエネルギーは大凡2500kcal、フルマラソンで消費するエネルギーが2500kcal。すなわちハイキングに出かけるということは、フルマラソンに匹敵するエネルギー消費が成されていることになります。

しかし実際には、日帰り登山はフルマラソンほど肉体的な疲労感はありません。体に対するダメージは、日帰りハイキングの方がずっと小さなものになります。

何故同じだけのエネルギーを使いながらも、こんなに体が受ける影響が違うのか?

ここに " もっと楽に山登りを行うヒント " が隠されています。

.

まずフルマラソンとの大きな違いに、絶対的な心拍数の違いがあります。

フルマラソンでは有酸素運動レベルの心拍数を維持するのが効率が良く、心拍数は145~165程度で保たれるはずです。一方で登山は長時間運動であり、且つ酸素が薄くなる環境で運動を行わなくてはならないので、心拍数は上げるべきではありません。

心拍数が高いと早くエネルギーを供給しなくてはならないので、生産スピードの早いエネルギー代謝が求められます。

糖はすぐにエネルギーに変えることができるので、まずは糖を中心としたエネルギー生産を行います。

無酸素運動ほどではありませんが、70%程度は糖代謝からのエネルギー供給が成される事となります。

フルマラソンでは、これが効率の良い運動リズムとなります。

しかし登山の場合、とても長い時間行動するので糖を中心としたエネルギー代謝ではすぐに糖が枯渇してしまいます。

糖は血液中の血糖と、筋組織内、肝臓内に貯蔵するグリコーゲンを併せ、大凡2000~2500kcal程度のエネルギーが蓄えられています。しかし登山において、これでは足りません。糖だけでは足りないので、糖の替わりにアミノ酸分解からもエネルギー生産を行います。これにより体中の筋組織が痩せていきます。

登山の様なエネルギー消費量が多くて、且つ長時間の運動を行うような場合、糖代謝型のエネルギー生産は適しません。

そこで脂肪をエネルギーに変える脂質代謝を行います。

人間はATP(アデノシン三リン酸)と言う物質を分解することでエネルギーを生み出しています。糖1gあたりから生み出されるATP生産量は20~30個程度ですが、脂肪1gから作られるATP生産量は100を超えます。

体重65kg、体脂肪率20%だった場合、単純計算で13kgの脂肪が蓄えられています。人間の体に糖からのエネルギーは2000~2500kcalしか生産できませんが、脂質からは90000kcal以上生み出せる計算になります。

では何故フルマラソンではここを有効活用できないかと言うと、脂質代謝を中心としたエネルギー代謝はゆっくりとしか行えないからです。糖がATPに切り替わる行程よりも遥かに複雑な行程を踏まなくてはならないので、脂質をエネルギーとする場合にはゆっくりとした運動であることが求められます。

その点登山はそもそも低酸素な環境下で運動を求められるので、ゆっくりとした動きで心拍数を高めない行動が求められます。

心拍数120~145程度が最も脂質代謝効率が良いとされており、ここを目指した行動を行うと血糖値を下げたり筋組織破壊を起こさずに行動を行える様になります。

そもそも登山中に足を止めなければならない行動の仕方をしているということは、心拍数が上がりすぎている証拠。心拍数を乱さず、脂質代謝効率の良い歩行を行えば休憩なんていりません。仮にゆっくり歩いても、休憩回数が極端に少なくなるので結果として時間的ロスは殆どないことが多いです。

もし登山中に息が切れたりする様であれば、それはオーバーペースであると言えます。息を乱さずにおしゃべりできるくらいのペースと昔から言われていますが、まさにそのくらいゆっくり歩くのが良いでしょう。

経験則からそれを導き出した昔の人はすごい!

そうは言ってもなかなかそのペースを掴むのは難しいもの…。

そこでおすすめなのがハートレートモニター付きの腕時計。心拍数をいつもモニタリングしながら登山を行えるので、自分の歩行ペースト心拍数の関係が掴みやすくなります。

アップルウォッチなどで一気に有名になった機能で、今や安いものでは5000円程度で買えます。個人的にはエプソンのパルセンス PS-600

と言う時計を使っており、心拍ゾーンの移行をバイブレーションで教えてくれます。いちいち時計を見なくても、ペースオーバーが判断できるのはありがたいものです。

はじめは極端にゆっくりに感じるかも知れませんが、明らかに疲労感が減るはず。結果として休憩をとる回数は明らかに減り、到着時間もあまり変わらなくなるはずです。

ゆっくりした行動を行うことで、糖代謝と脂質代謝の割合は、5:5 ~ 3:7 くらいになります。

どんなにゆっくり行動しても糖代謝を無くすことはできないので、行動食は糖を中心に摂取しましょう!

脂質の方がたくさんのカロリーがありますが、脂質を経口投与してもすぐにエネルギーにはなりません。特にエネルギー変換速度が早いとされている中鎖脂肪酸ですら、エネルギーに切り替わりはじめるのは早くても1時間後からで、エネルギーのピークに達するのは4時間後となります。

エネルギー補給のために朝食や夕食に脂質をとることは良いと思いますが、行動中に摂るべきエネルギー供給は糖を中心とすべきでしょう。

ゆっくり歩くのにストレスを感じる方は、自分自身が長時間高心拍に耐えられる強い肉体を持つ必要があります。

週に2回程度のインターバルトレーニング、週に2回程度のランニング(心拍160以上の高負荷)、最低でも月に2回、できれば週に1回程度の登山。これを繰り返せば僅かに心拍限界を高めることができます。

それでも心拍の許容は年齢に応じてしっかり下がってきますし、アスリートでも無ければそこまでたくさんのトレーニングはいらないと思います。

楽に、疲れない登山を行うためには、心拍数コントロールを行うテクニックを身に着けましょう。

それが結果として強さとなり、山の安全につながるはずです。

皆さんの安全登山の山行になれば幸いです♪

Facebookをされている方は、是非下のバナーの"いいね!"ボタンを押してください↓

登山に役立つブログの更新情報が、タイムライン上に表示されるようになります。

良質な情報発信を心がけますので、是非 "いいね!" して下さい。宜しくお願い致します!!

雪山の足冷えに、VBL(ベイパーバリアラップ)と言う考え方

寒冷地では、汗を衣服の外に全て出すことが困難です。内外温度差が大きい環境ではどうしても一番外側の生地のすぐ内側で結露が発生し、衣服の内側は徐々に湿気を帯びていきます。

水は空気より20倍以上も熱伝導率が高いので、衣服の保温層が濡れてしまうと外気により保温層内の空気は一気に冷やされ、保温力を急激に低下してしまいます。

そこで極地冒険などでは、VBL(ベイパーバリアラップ)と言う技法が使われます。

湿気を外部に漏らさないことで熱伝導率の低下を防ぎ、衣服の性能を最大限に活かす技術を登山にも取り入れています。

.

.

VBL(ベイパーバリアラップ)ってなんだ?

雪山登山やアイスクライミングなど、寒冷地における活動ではどうしても衣服の内外温度差が大きくなってしまいます。

内外温度差が大きければ必ず衣服の一番外側の生地の内側に結露が発生し、そこより外には湿気が出て行きにくくなります。こうなると衣服の内側の保温層は徐々に湿気を帯び、デッドエアスペースの水分量が増えていきます。

水は空気の20倍以上もの熱伝導率となるので、保温層が湿気を帯びると保温層内の空気は外気の冷たい温度が伝わり、一気に保温力を失うこととなります。

そこで極地冒険などでは、保温層の内側に湿気を通さない膜を設けることで水分を膜の内側に留め、膜の外側から保温層、一番外部の生地までの間を乾いた状態に保つ技術が使われます。これをVBL(ベイパーバリアラップ)と言います。

BVLは湿気を通さない膜でなければならず、つまりは空気も滞留しにくい膜であると言うことにもなります。

熱伝導には伝達熱以外にも、気化熱、放射熱、対流があります。水を通さない膜を設ける事で外気との伝達熱による急速的な温度低下や気化熱による熱消失は防げますが、その一方で体温からの熱の対流は膜で防がれ、膜より外に熱が伝わりにくくなってしまう欠点もあります。また皮膚から放たれる放射熱の一部も膜で跳ね返されるので、膜より外の保温層は膜がない状態より暖まりにくい状態になってしまいます。

また当然ですが膜より内側はとても蒸れます。膜があまりに皮膚から近いと、かなりの不快感を感じるでしょう。

これらの問題を解決するためには、皮膚 → 第一保温層 → VBL → 第二保温層 → 外被 の順で構成される必要があり、このバランスがとれるとこれまでと同等の保温力を保ちつつ、保温力の低下を起こさずに長時間活動ができる様になります。

では登山においてはどの様にVBLを活用することができるでしょうか?

例えば手袋に使おうとすると、薄手のインナー → 薄手のゴム手袋 → 保温層 → オーバーグローブ と言う組み合わせになります。これってあまりに操作性が下がってしまうので全然現実的ではありません。

体全体で見ると、アンダーウェア → ビニールカッパ → 化繊中綿ジャケット → ハードシェル みたいな構成となります。いやこれ、暑いだろ…。

しかし足だけは有効に使えるのではないかと考えていたりします。

積雪期登山を考えると、足だけはどうにも冷えやすいと感じます。もちろん保温力を狙ってダブルブーツにすれば(ダブルブーツの場合、そもそもVBLの技術が活用されていますが…。)圧倒的に暖かくなりますが、足首が固くなって歩きにくくなったりします。

長時間のラッセル、爆風の稜線、高所登山、厳寒地など、足の冷たさが極端な状況では仕方ありませんが、決して歩きやすい靴ではありません。

特に日本の山は急峻で、太平洋側に至っては降雪そのものが少なく、夏道と変わらない大きな段差も多くあります。この様な状況ではやはり足首の柔らかいシングルブーツが適しているように感じます。

一方でシングルブーツではどうしても結露の影響を避けられず、冬靴の中綿は徐々に湿気を帯びてしまいます。これにより停滞して体からの発熱量が低下すると、すぐに外気が足に伝わり足が冷えてしまう現象がおきます。

シングルタイプの冬靴でこそ、このVBLと言う技術が大きく活かされるのではないかと考えています。

足で使う場合、ネオプレーンの薄手のソックスを使うとやりやすいです。モンベルから沢登り用の薄手のものが発売されていたり、探せば Amazon でもけっこういろいろあったりします。だいたい 0,5mm 厚くらいが使いやすいかな?

これを直接足に履いてしまうと絶対的な保温力が低下する様な印象なので、僕の場合は中厚手程度のウールの靴下の上にネオプレーンソックスを履いてVBLとしています。

足からの熱と湿気をウールソックス層で留め、靴の中綿と外被で外気を遮断する。薄手のネオプレーンソックスは縫い目があるのでそこからの湿気の漏れは防げませんが、僅かな湿気であれば靴のゴアテックスが抜いてくれるかなと期待しています。外被の内外温度差もVBLにより小さくなるので、結露による濡れ戻りは最小限に防げます。

これによりテント泊の際にも靴が凍ってしまうトラブルが起きにくくなりますし、夜寝る時にネオプレーンソックスを脱いで裏返し、懐に入れて寝ればウールソックス、ネオプレーンソックス共に朝までに乾かせます。

この方法であればシングルブーツでも足の冷えはだいぶ起きにくくなり、連日の山行でも靴が湿っぽくなりません!

ただ、世の中に完璧なんてものは存在する訳もなく…。

この技法、足が臭くなるのですよ…。

正直気化熱が起こらないのだから化繊のソックスでもそう変わらないと思うのですが、化繊だと臭くなるのですよ…。

うーん。やはりグローブにしろ、ソックスにしろ、肌に触れる部分はウールが正義ですな(^_^;)

そんな感じでこの駄文を締めたいと思います。

ご参考にして頂ければ幸いです♪

Facebookをされている方は、是非下のバナーの"いいね!"ボタンを押してください↓

登山に役立つブログの更新情報が、タイムライン上に表示されるようになります。

良質な情報発信を心がけますので、是非 "いいね!" して下さい。宜しくお願い致します!!

雪山登山の手袋はこれがおすすめ!

冬のグローブ選びは本当に迷走しました。

一番最初に先輩から " 冬はウールにペラペラオーバーグローブが最適らしい " と教えられ、それを使っていました。しかしそれは使い古されたカビの生えた技術だろうと、最先端マテリアルを使った様々なグローブをいろいろ試してみていました。

15年以上の歳月彷徨い続けた結果、ついにこの数年間は1つの答えに辿り着いたのです。

その答えは!? 結局ウールにオーバーグローブw

先輩の言うことは聞いといた方が良いのですなー。

.

.

冬山のグローブは結局これがベストだ!

雪山登山に求められるグローブの選択はシビアです。

時に−20℃を下回ることもあり、乾いた日も、湿り雪の日もあり、その両方が一日のうちに交互する日だってある。濡れに強く、寒さに強いことが求められます。

一方でアイゼンの脱ぎ履きや、山行によってはロープの操作、支点などのシステム構築など、手先の繊細さも求められます。

この2つの条件は相反するものであり、保温力を求めれば分厚くなるし、手先の繊細さを求めれば保温力を下げざるを得ない。2つの条件を満たす絶妙な厚さが求められます。

その昔、初めて雪山登山をはじめる時に先輩から言われたのが " 冬グローブはウールにペラペラグローブが一番良いらしい "

とのことでした。それを信じて数年使ってみましたが、指先が冷たく感じることがあったり、いまいち細かい作業がやりにくかったり、なんかすごい中途半端な性能に感じていました。

" そうか、これは昔から言い伝えられている、もはやカビの生えた古い手法なんだ。きっと…。" などと生意気なことを思い、最先端マテリアルを使用したあらゆるグローブを使ってみました。

凡そ15年。使ってきたグローブはその年数よりも多い数を試してみたものです。まさに " 沼 " にはまり込みました(^_^;)

しかしようやくこの数年、1つの答えにたどり着きました!

それがこれ!ウールにペラペラオーバーグローブ!!結局これが一番良いっぽいww

先輩の言うことはちゃんと聞いとくものですねー。

ラックナーウールのヒマラヤングラブ。未脱脂のウールを使用した手袋で、雪が付着しにくい特性を持っています。湿っても保温力を失いにくいのはウールの大きな利点です。

ゴアウィンドストッパーを使用した、ヘリテイジのオーバーグローブ。中綿は入っていない、一枚生地のグローブで、指先の操作性に優れています。

ウールのグローブとペラペラオーバーグローブと言っても、各社様々な商品が出ています。これは好みで選べば良いとは思いますが、個人的にはラックナーのヒマラヤングラブと、ヘリテイジのオーバーグローブを愛用しています。

ウールは未脱脂のものが良いと思いますが、メーカーはどこが理想ってのも無いと思います。たぶん大きな差は無い。でも僕はこのラックナーのヒマラヤングラブを信頼しています。

ある日、ご参加者様と話しながら、よそ見した状態でバーナーの火を止めようとしてしまったんです。

でもなんかバルブが閉まらない?

手元を見ると、なんとゴトクを手で摘んでおり、ウールのグローブは思いっきり炎に包まれています!!!!!!!!!!

でも。。。

なんか髪の毛が燃えたようなくっさい匂いがするだけで、手は一切の暑さを感じる事はありませんでした。しかも手袋を洗ったら、焦げまで取れてどの手袋でそんなミスをやらかしたのか分からなくなってしまいました。

あわや大惨事になりかねないミスをしでかしましたが、ラックナーのヒマラヤングラブは熱を伝えませんでした。

この手袋で冷たさを感じる時は、だいたい手袋が湿ってきたとき。

氷を握っても雪の中に手を突っ込んでもほとんど冷たさは感じませんが、湿ってきちゃうとやっぱり熱伝導率は高まります。

こうなったら乾いたグローブに換えなくてはなりません。

そんな時は湿ったグローブを懐にしまい込んでおきましょう!

買えのグローブが再び湿ってしまうまでには懐のグローブが乾きます。これを繰り返してグローブの交換を行っていけば、雪山登山中に手が極端に冷たい思いをすることはなくなるでしょう。

グローブと外気の内外温度差が生じる以上、結露による濡れは避けようがありません。冷たいなと感じた時に無理はせず、なるべく早く交換することが大切です。濡れたグローブを懐で乾かすことができる点こそ、インナーグローブとオーバーグローブが別体式であることの最大の利点かもしれません。

オーバーグローブは商品によってけっこう違いがあります。

ナイロンだけで構成されたものや手のひらがゴートレザーなどの素材になっているものがあり、後者の方が明らかに耐久性が高いのですが、まぁ凍ります。

一方でナイロンだけのものにも種類があり、滑り止め加工がされているものとそうでないものがあります。これも前者ならアックスなどを握り込んでも滑りませんが、後者のほうがより凍結しにくい傾向にあります。

サイズの選択も重要です。

保温力を考えればゆったりめのサイズにした方がずっと温かいし、細かい作業をするのであればぴったりめサイズを選択すべきでしょう。例えば寒風に当てられやすい縦走登山ならば前者の方が良いし、細かい操作をするアルパインクライミングやアイスクライミングならば後者の方が扱いやすいでしょう。

この辺りは好みの問題もありますし、シーンによって使い分けても良いでしょう。

僕の場合、ちょっと手が小さめで通常はMサイズを使うことが多いです。ラックナーのヒマラヤングラブはMサイズを使っていますが、ヘリテイジのオーバーグローブはXSサイズを使っています。

ヘリテイジのグローブはかなりゆったりめに作られており、Mサイズではちょっと大きすぎます。普段使っているサイズより1サイズ下を選ぶと丁度良いかも?

僕は2サイズ下を選んでいますが、これはかなりぴったりサイズで、操作性を最優先させているためです。保温力はかなり犠牲になりますが、業務上一日にたくさんの支点を構築・回収するので、その作業の正確性とスピードを優先してこのサイズを選んでいます。

通常は1サイズ下。保温性を優先するなら通常選ぶサイズの選択で良いと思います。

少しゆったりめのグローブを選択した場合などは特にそうですが、オーバーグローブの流れ止めは用意しておいた方が良いかとは思います。

基本的に雪山登山ではオーバーグローブを可能な限り外すべきではありませんが、ゆったりめのオーバーグローブで作業性がスポイルされている場合、インナーグローブで作業せざるを得ない事もあるかと思います。またそうでなくても、インナーグローブの交換時などにはどうしてもオーバーグローブを外さざるをえません。

この様な時、うっかりオーバーグローブが飛ばされてしまうと致命的です!

凍傷リスクが高まってしまうので、オーバーグローブは紛失しないように気をつけましょう。

また万が一オーバーグローブを失った場合に備え、こちらも予備があった方が良いかと思います。

失うとは風に飛ばされるだけでなく、例えばアイスクライミング中に氷が割れて手袋をずぶ濡れにしてしまったり、温かい日の日本海側の山の水っぽい雪のラッセルで濡らしてしまう事もあるでしょう。この様な時はオーバーグローブの換えが欲しいものです。

そこでおすすめしたいのがダウンミトン。

アルパインクライミングなどのためにタイトめなオーバーグローブを使用している場合などにおいて、ビレイ時に手が冷える場合があります。この様な時にビレイ中のグローブとしてダウンミトンを使用すると、とても暖かく過ごすことができます。

また大きめのダウンミトンを選択しておけば、テントシューズの変わりに足に履くこともでき、就寝時も快適に過ごせます。

オーバーグローブの換えとして、ビレイグローブとして、テントシューズとして役立ちます。

雪山を始めた頃に中途半端で使えないと感じたウールインナーとペラペラオーバーグローブの組み合わせでしたが、その中途半端さこそがあらゆるシーンでオールマイティーに使える魅力でもあったんです。

冬のグローブの選択は、やっぱりこれが一番良いのかもですね。

皆さんのご参考にして頂ければ幸いです♪

Facebookをされている方は、是非下のバナーの"いいね!"ボタンを押してください↓

登山に役立つブログの更新情報が、タイムライン上に表示されるようになります。

良質な情報発信を心がけますので、是非 "いいね!" して下さい。宜しくお願い致します!!

~ 無料相談受付中 ~

登山の無料相談を行っています。

ブログに関するご意見、ご質問、登山に関する疑問点など、なんでもお気軽にご相談下さい♪

今、一番おすすめの登山用ヘッドライト " レッドレンザー MH10 "

登山を行う上で絶対に持たなくてはならない道具のひとつにヘッドライトがあります。ちょっとしたイレギュラーで日没を起こしてしまう事も多い登山では、夜を迎えてしまうと光なしでは行動ができなくなってしまいます。

登山用のヘッドライトは各社より本当に様々な種類が出ており、どれを選んだら良いか分からなくなります。

そんななか、ドイツのレッドレンザー社が凄いヘッドライトを出してきました!!

一年ほど前に販売が開始され、そのあまりの高性能っぷりに話題となったMH10。

ヘッドライトに求められる最低限の機能と最大限の性能を紹介します。

.

.

夜闇を切り裂く600ルーメンの光

ドイツの名門レッドレンザー社が凄いヘッドライトを開発しました!まさに登山にフォーカスした様なヘッドライトで、登山用ヘッドライトの中で今一番おすすめなヘッドライトは何だと問われれば、間違えなくこのMH10を推奨します。

登山に求められるヘッドライトの性能の中で、一番大切なのはまず明るさ。そしてバッテリー寿命と重量だと思います。

レッドレンザー社には2000ルーメンもの大光量を誇るXEO19Rと言うヘッドライトもあるのですが、こちらは500g近くも重量があるので現実的ではありません。予備のバッテリーも含めるととんでもない重量になります。

MH10はこの辺りのバランスが考えられており、600ルーメン / 158g と程よい感じの内容です。

.

いや、確かに2000ルーメンなんてとんでもない数字から比べると600ルーメンって数字は控えめに感じますが、これでも十分すぎるほど明るいんですよ!

ペツルやブラックダイヤモンドの高性能なヘッドライトが300ルーメン程度。その倍の数字は伊達じゃありません。

各社がヘッドライトの明るさを300ルーメン程度に抑えているのは、バッテリーの問題。当たり前な話ですが、明るくなればなるほどバッテリーの消耗は早まります。

そこで MH10 ではリチウムイオン電池の 18650 を採用。3.7v / 3700mAh もの大容量バッテリーを搭載。バッテリーが長持ちする iPhone 8 のバッテリー容量が 1821mAh

であることを考えると、その容量の大きさがわかるのではないでしょうか。

最近は周辺の明るさによって光の強さを調整してくれたり、無断階で光量を調整できたりなど高性能なヘッドライトが多い様ですが、このMH10は至ってシンプル。最大光量の600ルーメン(照射時間10時間)と調度良い光量の250ルーメン(照射時間15時間)、テントの中などで使いやすい10ルーメン(照射時間120時間)の3パターンのみ。

例えば通常は250ルーメンのミドルモードで行動します。250ルーメンと言うと一般的なヘッドライトの多くのモデルの最大出力に近い光の強さで、登山における光としては十分な光の強さとなります。その光量を15時間継続できるので、冬至に夜通し歩いても問題無い計算になります。

でも登山道以外の場所を歩いている時やトレイルランニングなどでは、一時的にもっと遠くを照らしてルートファインディングを行いたい場合もあります。

この様な使い方においては、250ルーメンだと少し心もとない感じもします。

そこで600ルーメンに切り替えると、それこそすごく遠くまで光が届き、これから進むべき先を示してくれます。

600ルーメンでも10時間もの照射時間なので、600ルーメンのまま行動しても多くの場合は問題無いでしょう。

さらに手元を照らすのに調度良い光量となる10ルーメンでは、なんと120時間もの照射時間に! これならば5日間くらいブリザードが続いて雪洞に閉じ込められても大丈夫ですね ♪ (絶対に嫌だっ!!)

.

レッドレンザーの大きな特徴のひとつに、無段階調整式の集光調整機能があります。調整リングを回すだけで、広域照射からスポット照射を無断階で切り替えることができ、しかも光の暗明差が少ない綺麗な円形の光で照射してくれます。

通常歩いている時は広域照射で足元を広く照らし、遠くを確認したい時はスポット照射で光を遠くへ飛ばすなど自由自在!

.

.

完全に光のない真っ暗闇の中で撮影してみました。

広域照射では目の前の空間が広く明るく照らされ、とても歩きやすい環境を作ることができます。しかも均一な光で照射してくれるので、目が疲れることもありません。

一方でスポット照射に切り替えてみると、今度はとても遠くまではっきりと照らしてくれます。足元を照らすと明るすぎて眩しかったりしますが、ルートファインディングには心強い明るさです。

そしてもう一つ、このMH10のありがたい特徴のひとつに充電式である点も挙げられます!

MicroUSBでポータブルバッテリーなどから充電できるので、例えばテント泊登山などでヘッドライトの充電も行うことができます。しかも80%までの充電ならば空の状態から3時間程度で充電できるので便利です。

但しこのヘッドライトのバッテリーが3700mAhもあるので、ポータブルバッテリーもそれ相応の容量が必要ですね。スマートフォンの充電なども加味し、10000mAhくらいあった方が良いかな?

実にシンプルな機能と圧倒的な性能を誇るレッドレンザー社のMH10。まさにちょうど欲しかった光の強さと、過剰すぎないバッテリー持ち、重すぎない、大きすぎない、全てが調度良く収まった高性能ヘッドライトだと思います。

他社のフラッグシップモデルに比べても特別高いわけでも無いし、機能自体はシンプルでも構わないならばすごくオススメ!

現実的に必要な範囲での十分な明るさと、影のない均一な光の照射は、想像以上に行動しやすい環境を作ってくれます。

今からヘッドライトを買うならば、レッドレンザーMH10、良いヘッドライトですよ♪

Facebookをされている方は、是非下のバナーの"いいね!"ボタンを押してください↓

登山に役立つブログの更新情報が、タイムライン上に表示されるようになります。

良質な情報発信を心がけますので、是非 "いいね!" して下さい。宜しくお願い致します!!

登山に傘を使う。

登山の雨具でまず必要なのが高性能なレインウェアです。これは登山において絶対に必要な装備で、何があっても欠かしては行けない重要なギアです。

しかし高性能なレインウェアがあれば、それで快適に雨の中の山行を楽しめるでしょうか?

いいえ、そうではありません。

どんなに高性能なレインウェアでも、雨の中での山行で蒸れは絶対に起こります。特にレインウェアの表面が濡れてしまうと、かなり不快な状態になるでしょう。

傘は唯一蒸れない雨具です。併せて使うことですごく快適になるんですよ!

.

.

登山に傘を使う!?

登山を楽しむ上で雨との遭遇は避けられません。天気予報では晴れと言ってたのに、山の中だけは驚くほどの集中豪雨となることも珍しくはありません。風に乗った湿った温かい空気が山の斜面を駆け上がり、上空の冷たい寒気にぶつかればそこで結露が発生します。すなわち雨雲です。暖かい季節であればあるほど、不意に雨に遭遇することは多々あります。

日本の登山シーンにおいての雨は、うまく付き合っていかなければならない避けられない相手です。

登山においてまず持たなくてはならない雨具は高性能なレインウェアです。

尾根筋や稜線上では風が強いことも多く、雨は横殴りに降ってくることがあります。この様な場合、全方位からの雨にも見を守れるよう、透湿性能を持った高性能なレインウェアが求められます。またレインウェアは高い防風性能も備えており、強風下では風によって体温が奪われてしまうのを防ぐこともできます。

一方で、その完全なる密閉性が原因となり、どうしても内部が蒸れてしまいます。その蒸れを防ぐためにゴアテックスを代表とする防水透湿フィルムを採用したレインウェアが開発されていますが、それでも蒸れを100%解決することなどはできません。

特にレインウェアの表面が湿ってくると透湿性能は大きく低下し、レインウェアの中で汗濡れが発生し始めます。

かなり不快なだけでなく、濡れによる冷えも起こります。

レインウェアは必須の道具ですが、万能なわけではありません。

.

そこでおすすめなのが傘。

当たり前の話ではありますが、傘はあらゆる雨具の中で唯一蒸れない雨具です。

軽い雨ならば傘だけで対応できるし、少し強めの雨でもレインパンツとの併用で十分雨を防げます。

これで蒸れによる濡れからほぼ完全に解消されます!

レインジャケットを着る場合にも、生地表面があまり濡れないので、防水透湿フィルムの性能を最大限発揮してくれます。

どうしようもない大雨の中でも、レインウェアと傘の組み合わせで驚くほど快適に過ごせたりします。

また傘は太陽光を避ける日傘にもなり、夏の長い林道歩きやバス待ちでかなり快適に過ごせるようにもなります。

調理の際にバーナーの風よけとしても役立ちます。

先日、西丹沢で大雨に遭遇しました。普段は涸れ沢の登山道も、この日ばかりは美しいナメ床に変貌していました^^;

そんな雨の中でも、傘があったおかげでレインジャケットを着ずに過ごせ、とても快適な登山を楽しむことができました。

もちろん傘もまた万能ではありません。

風が強いときには使えませんし、登攀を伴うときにも使えません。森林限界を超えた稜線上では、使えるシーンも限られるでしょう。でもだからこそレインウェアとの併用が求められます。

傘があれば雨の日のテント場で、テントと山小屋の往復にレインウェアを着る必要性がなくなります。

長い夏の林道歩きを、涼しく快適に歩くことができます。

レインウェアとの併用で、蒸れずに快適な登山を楽しめます。

是非装備に傘も加えることを強く推奨します!特に雨の可能性がある日は絶対に持っていくことをおすすめしたいっ!!

登山用の傘にもいろいろなものがありますが、僕は長らくユーロシルム社のトレッキングアンブレラを愛用しています。

ユーロシルムの傘はグラスファイバー製の丈夫なフレームで、風が吹いてラッパ傘状態になっても壊れない特徴を持っています。

特にこれから買うならば、ハンズフリーモデルがおすすめ!

傘をバックパックに固定し、両手を離したまま傘を差す事ができます。樹林帯のヤブっぽいところでは傘を手に持った方が便利ですが、比較的開けた場所ではハンズフリーにして使えるほうが快適です。

また選ぶならばUVカット加工のされたシルバータイプ。真夏に日傘として使うことで、明らかに涼しく歩けます。言うならば、ずっと木陰を歩いてる感じ。直射日光の下で歩くのとでは全然違います。

1gでも軽く。それは登山の基本であり、あったら便利なものは可能な限り持たない様にすべきです。しかし一方で、安全に関わる道具は必ずすべて持つべきであり、絶対に欠かしてはいけません。

雨傘はその中間に位置する道具だと考えています。

傘があることで雨による濡れのリスクを大幅に低減でき、その事は体力低下を防ぐことにも繋がります。レインウェアを持つ上で絶対に持つべきかと問われればそうでは無いかも知れませんが、あることでリスクが下げられる道具であることは間違えありません。

この中間位置にある道具って結構あるもので、そこをどう捉えてどう判断するかが登山者としてのスタイルや在り方の差なのかなとも思います。

あなたの登山にもし傘の選択がマッチするならば、是非試してもらいたい!

きっと今よりももっと快適な登山を楽しめますよ♪

Facebookをされている方は、是非下のバナーの"いいね!"ボタンを押してください↓

登山に役立つブログの更新情報が、タイムライン上に表示されるようになります。

良質な情報発信を心がけますので、是非 "いいね!" して下さい。宜しくお願い致します!!

おすすめのビレイデバイス " EDELRID MEGA JUL " (エーデルリッド メガジュル)

ビレイデバイスはクライマーの命を守る最重要クライミングギアの1つです。

カラビナによるムンターヒッチの時代から、エイト環、ATCやルベルソなどの現代的なビレイデバイスを経て、最近ではブレーキアシスト機能のついたビレイデバイスも増えてきました。

グリグリなどに代表される自動補助ブレーキ機構付きビレイデバイスは大きく重いものが多かった印象ですが、近年では実にシンプルで軽量なビレイデバイスも一部ラインナップされてきています。

そんな中でも特におすすめなのが、エーデルリッドのメガジュルです。

.

.

安全性最優先の最新ビレイデバイス!

クライミングや高難度な登山においてビレイデバイスの選択はとても重要です。

パートナーの墜落を止めたり、懸垂下降を行なったり、ロープを登り返したりと多岐にわたって使用します。クライマーにとって、ビレイデバイスは最も身近な道具のひとつです。

一般的なビレイデバイスは、摩擦によって抵抗を増やす事で制動を行います。このためビレイを行う手がロープから離れてしまうと、クライマーは墜落してしまいます。

そのリスクを低減させるためにグリグリやシンチなどに代表されるブレーキアシスト機能付きのビレイデバイスが流通して少し経ちますが、スポーツクライマーを除いてはあまり流通していなかったりします。その最大の要因は重量の重さ、そしてシングルロープでしか使用できない点にあります。

ところが近年、重量の軽い一般的なビレイデバイスにブレーキアシスト機能がついた商品がいくつか発売されました。

その中でも特に注目されるのが、エーデルリッド社のメガジュル。

これまでのブレーキアシスト機能付きのデバイスの様にどっかんとブレーキをかける感じではなく、僅かに自然な流れが起こるため、支点にかかる衝撃もマイルドなものになりました。重量も一般的なビレイデバイスと変わらず、しかもハーフロープシステムやツインロープシステムでも活用できる利点があります。

懸垂下降を行う場合、これまでのビレイデバイスでは手を離してしまうと墜落が起きてしまうので、フリクションノットによるバックアップシステムが必要でした。しかしメガジュルはグリグリなどと同じくブレーキがかかっているので、握り手とは別にブレーキレバーでのコントロールを行うのでうっかり手を離しても墜落が起きません。

これにより懸垂下降途中からの登り返しシステムの構築も楽になりました。

構造やアイデアは実にシンプルですが、とても安全性の高い優れたビレイデバイスだと思います。

今後はきっとこの様なビレイデバイスが増えてくるのでしょう ^_^

デバイスのボディにカラビナがはまり込む事でロープがロックされる仕組みになっています。

ロアダウンやリードビレイの送り出し時には、解除レバーを上に引き上げながら行います。

懸垂下降のブレーキ解除は、解除用の穴にカラビナを通してコントロールレバーにします。

セカンドビレイ時は取り付け方が通常のデバイスとはロープを通す向きが逆になりますので注意が必要です。

エーデルリッドのメガジュルと、細経ロープにも対応したマイクロジュルは、Kuri Adventures クライミングジムでも販売しております。またレンタル用のデバイスとしてもお貸し出ししております。

人気商品なので取り扱っている店舗さんも多いかとは思いますが、是非 Kuri Adventures クライミングジムにて実際に触り、使用感を確認した上でお求め願えれば幸いですw

個人的にも愛用していますが、もう他のデバイスには戻れないくらいの安心感でとても気に入っています。

特にこれからの時期、冬用グローブをしたままでの細経ロープのビレイは怖いもの…。

これならば安心感があります!

本当におすすめですよ ♪

Facebookをされている方は、是非下のバナーの"いいね!"ボタンを押してください↓

登山に役立つブログの更新情報が、タイムライン上に表示されるようになります。

良質な情報発信を心がけますので、是非 "いいね!" して下さい。宜しくお願い致します!!

~ 無料相談受付中 ~

登山の無料相談を行っています。

ブログに関するご意見、ご質問、登山に関する疑問点など、なんでもお気軽にご相談下さい♪

山岳遭難の切り札!ココヘリ

山岳遭難捜索における切り札として現在注目を集めている " ココヘリ " 。

以前よりあるヒトココと言うビーコン探知機器を応用したサービスで、民間航空会社と連携して上空よりヘリコプターでビーコン捜索してくれます。

ヒトココは障害物などの影響でさほど遠くまで電波が届きませんが、これが空から探す場合には抜群に効果を発揮してくれるそうです。実験では1.5km程度先から検知できている様ですので、捜索対象となる山域をナメるように飛べば高確率で発見できそうです。

このサービスが、びっくりするくらい安いのもまた魅力的です!

.

.

ココヘリで山の安全を確保せよ!!

昨年よりはじまった " ココヘリ " と言うサービスはご存知ですか?

高齢者施設や保育施設などで安全管理に採用されたりしている " ヒトココ " と言うビーコン探知機器があります。950MHz帯の電波を使ったビーコンで、最大 1km 程度の範囲で捜索ができるシステムです。

一時は山での捜索に大きな期待が寄せられましたが、複雑な山岳地形においては百数十m程度しか電波が届かない場合も多いらしく、いまひとつ普及しませんでした。しかしここに来て、一気にブレイクし始めています!!

複雑な地形の中では百数十mしか届かない電波も、全く障害物の無い状況であれば 1km 以上電波が届きます。

そう、空に向かって飛んでいる電波を捕捉しようと考えられたのが、新たに始まったサービス " ココヘリ " です。

.

ココへリは民間航空会社と連携して行われるサービスで、救助要請が入った際にヘリコプターが捜索対象山域に急行します。

上空よりビーコンでピンポイントに遭難者を捜索し、その座標を警察や消防などの行政救助機関へ連絡してくれます。

これにより、これまで長期間に渡って行われていた遭難捜索の時間が大幅に短縮させられ、生存の可能性を大きく高めてくれます。

ヘリコプターを飛ばすと言うとなるとお値段も高くつくのではと思ってしまいますが、実はこのサービス、年間3,650円とかなり現実的なプライスで、しかも1回の遭難に対して3回までヘリコプターを無料で飛ばしてくれる凄い内容!

こんなんで本当に儲かるのかと考えてしまいましたが、計算してみるとこれでもガッツリ利益でるっぽいですw

私たち職業登山者の場合には道に迷って脱出不可能に陥るリスクはほぼありませんが、それでも負傷によって身動きが取れなくなる場合などもあるでしょう。

人間は3日間水を絶たれると生命の危機に瀕します。これにより、救助の世界では72時間が生存の期待できる一つのラインと考えられています。ココヘリを使えれば、72時間の壁は容易に打ち破れると期待できます!

また万が一山中で死亡した場合も、遺体が発見されないと行方不明扱いになり、遺族に保険が下りるのは7年後となってしまいます。また住宅ローンの支払なども免除とならず、残された遺族に多大なる迷惑をかけてしまいます。

全ての登山者が加盟するくらいでも良いサービスだと感じます。

ココヘリを有効活用するには、登山計画書の正しい運用が欠かせません。

いくら長距離からサーチできるビーコンでも、山域を特定できないと捜索のしようがありません。登山に行く際には、必ず家族や職場などに行き先と登山計画書の提出先を伝え、指定した警察機関や登山ポストなどにしっかりと登山計画書を提出しましょう。

現在では電子登山計画書提出サービスの " コンパス " などもあり、手軽に出すことが出来るようになりました。

ココヘリと合わせて登山計画書を運用することで、万が一の際に見つけてもらえる可能性が高くなります。

登山における自己責任とは、この様な準備をしっかりと行うことにこそあるのではないでしょうか?

なんだか凄い時代になりました。最新鋭のシステムにより山の安全は益々高まりますね^_^

ココヘリ、とても良いサービスだと思います。

ご興味ある方は加入してみては如何でしょう?

Facebookをされている方は、是非下のバナーの"いいね!"ボタンを押してください↓

登山に役立つブログの更新情報が、タイムライン上に表示されるようになります。

良質な情報発信を心がけますので、是非 "いいね!" して下さい。宜しくお願い致します!!

~ 無料相談受付中 ~

登山の無料相談を行っています。

ブログに関するご意見、ご質問、登山に関する疑問点など、なんでもお気軽にご相談下さい♪

雲上の寝心地 EXPED AirMat UL Lite

最高の寝心地と圧倒的な軽量化を実現してくれる、EXPEDのエアーマットULライトをご紹介します。 全身用サイズにも関わらず、その重量は実測で僅か342g。5cmの厚さが地面の凹凸を完全に消してくれ、しかも両サイドのチューブだけ太く作ってあるので、寝ている間のズレ落ちも起きにくくなります。

それに加え、クローズドセルマットを組み合わせることで、積雪期の背中の冷えや万が一のパンクに備えます。このことでお尻から背中の沈み込みが抑えられ、より自然なカーブを描いてくれるので腰痛も起きにくくなります。

本当に最高の寝心地になりますよ♪

.

.

最高の寝心地を山へ

登山において睡眠による体力回復は、翌日の山行の安全管理においてとても重要なポイントであると言えます。

眠りが浅かったり、夜中に何度も起きてしまうと、回復率が30%も低下してしまうそうです。特に連日テント泊を繰り返す縦走登山においては、眠りの質が山行のリスクを左右すると考えられます。

けっこうこの眠りの質には拘りがあり、これまで幾つものマットを買ってきています。

それこそ今我が家には、7つものスリーピングマットがあったりしまして…。どーすんだよこれ…。

そんな中、新たにもう1つ、スリーピングマットが加わりましたw

EXPED のマットはすでに3種使ってきています。

レクタ型(長方形型)とマミー型がありますが、これはもう圧倒的にレクタ型の勝ち!

しばらくマミー型の EXPED を使ってきていますが、夜中にずり落ちて目が冷めてしまうんです。

レクタ型はこの問題が起きにくく、抜群の寝心地です。

厳冬期には EXPED のダウンマットを愛用していますが、これがまぁ重い。なんせ900gもあるのです。

それにエアマットはどうしてもパンクの心配があり、冬は特に死活問題となります。

そこで冬はエアマットのクローズドセルマット(フォーマット)を組み合わせて使っています。これならしてもどうにかなります。

今回購入したEXPED AirMat UL Lite なら、実重量僅か342g!クローズドセルマットと組み合わせて、約500g!!

これならばずいぶん軽量化できます。

実際に使ってみると、その寝心地はまるで雲の上♪

エアマットの上にクローズドセルマットを重ねているので、腰やお尻周りが過度に沈み込まず、腰の痛みなどが出にくい。

十分な厚さのエアマットが地面の凹凸を覆い隠してくれるので、薄いクローズドセルマットでも快適な寝心地が実現します。

これは最高の寝心地です!!

とてもコンパクト。500ccのペットボトルくらいですかね?

空気入れ、修理キット、スタッフバッグを含んだ重さ、421g。

マット単体だと342g!軽いっ!!

空気入れが付属。僕はドライバッグタイプを使用なので不要。

空気を入れるとこんな感じ。ブルーが鮮やかです^_^

冬はクローズドセルマットを組み合わせて使います。

山の中での睡眠は、山の安全に直結します。そして山を最大限に楽しむためにも、睡眠環境を整えることは大切だと思います。

昔は軽量化のために睡眠に関わる装備を犠牲する様な事もしました。

しかしそのことで失われる体力は、微々たる軽量化よりもずっと大切なものであると気が付かされました。

山の中でも常に快適な睡眠を得られると言うことは、より山を楽しいものにしてくれます。

エアマットとクローズドセルマットの組み合わせ、最高に良いですよ!

その組み合わせでも軽さを追求するならば、EXPED AirMat Lite はおすすめです♪

Facebookをされている方は、是非下のバナーの"いいね!"ボタンを押してください↓

登山に役立つブログの更新情報が、タイムライン上に表示されるようになります。

良質な情報発信を心がけますので、是非 "いいね!" して下さい。宜しくお願い致します!!

~ 無料相談受付中 ~

登山の無料相談を行っています。

ブログに関するご意見、ご質問、登山に関する疑問点など、なんでもお気軽にご相談下さい♪

トレッキングパンツの裾を絞る

トレッキングパンツの裾に、絞り用のドローコードがついているタイプとそうでないタイプがあります。パンツの裾を絞れないと、クライミングシューズの様にヒールが低い靴を履いた時、かかとを裾に引っ掛けてしまうトラブルが起きがちです。

お気に入りのパンツがクライミングには使いにくく、泣く泣く違うパンツを履いていくって方もいらっしゃるのでは無いでしょうか?

今回お伝えするのは、そんなゴム無しトレッキングパンツの裾を簡単なカスタマイズで絞り機能を追加する方法!

早速試してみましょう♪

.

.

トレッキングパンツのカスタマイズ

トレッキングパンツの裾に、絞り用のドローコードがついているタイプとそうでないタイプがあります。パンツの裾を絞れないと、クライミングシューズの様にヒールが低い靴を履いた時、かかとを裾に引っ掛けてしまうトラブルが起きがちです。

また雨の日などは裾が泥で汚れてしまったり、藪っぽいところでは虫が腿まで這い上がってきたり…。

一方でドローコードがついていれば、真夏の暑い時期のアプローチでは、裾を捲し上げてニッカボッカの様にして歩いたり、渡渉の時なんかにも便利だったりします。

そうは言ってもお気に入りのパンツにゴム紐が無かったりする場合も…。

そこで今回お伝えするのは、パンツの裾にゴム紐を入れ、簡単にドローコード付きパンツに仕上げる方法です!

早速試してみましょう♪

パンツの裾部分は2重~3重程度に折り返されて縫われていると思います。足首一周をぐるっとチューブが巻かれているような形状になっています。

ここにゴム紐を通していきます。

パンツの裏側の内くるぶし側2箇所にハサミで切れ目を入れます。この時表地を切ってしまわないよう、必ず表地と裏地を剥離させ、浮かせた状態でハサミを入れましょう。

縦に2箇所、2~3cm程度離して穴を開けます。

使用するゴムは手芸用のもの。裾周りは汚れやすいので、できれば黒いタイプをご用意頂くことを推奨します。

紐通しを使って穴にゴム紐を通していきます。

あまり一度にやり過ぎないように、丁寧に通していきましょう。

使用する紐通しは短めの方が使いやすいように感じます。

一周通したゴム紐を、オーバーハンドノットで結びます。

解けないようにダブルフィッシャーマンズノットで結びたいところですが、結び目を裾の反対側に移動させる時に引っかかります。

最初から縛りを強くしすぎると後で調整するのに解くのが大変です!

左右の足の絞り感のバランスを見ながら、最後に増し締めしましょう。この時、末端側を引っ張って締め込む様にすることで、リング内径に影響を与えずに締め込むことができます。

このあたりはロープワークの基本と同じですねw

ゴムの一報を引っぱっては馴染ませ、これを繰り返しながら結び目を反対側の縫い目まで持っていきます。

こうすることで結び目が目立たず、且つドローコードの動きもスムーズになります。

ドローコードを引っ張って足を通してあげると、自然な足首の絞りを作れます。

ドローコードなしでは引っかかってしまっていた裾も…。

とてもスッキリと絞ることができます♪

裾を捲し上げることで、ニッカボッカの様なスタイルにして履くこともできます。

夏の暑い林道のアプローチなどでは裾を捲し上げ、藪っぽいところに入る時に裾を下ろすなどすると快適です。

針も糸も使わず、簡単にパンツの裾にドローコードを入れることができます。

お気に入りのパンツがより使いやすくなり、けっこう便利ですよ!

お試しください^_^

ちなみに、写真のパンツはモンベルのサニーサイドパンツ。

薄手のトレッキングパンツながら丈夫で、とても強い撥水効果が長く続き、お値段もお手頃。僕の仕事パンツはいつもこれです。

登山インストラクターとして日々山で使い続けていますが、ハードな業務にもしっかり耐えてくれます。

ストレッチも効いてとても快適!おすすめですよ♪

Facebookをされている方は、是非下のバナーの"いいね!"ボタンを押してください↓

登山に役立つブログの更新情報が、タイムライン上に表示されるようになります。

良質な情報発信を心がけますので、是非 "いいね!" して下さい。宜しくお願い致します!!

~ 無料相談受付中 ~

登山の無料相談を行っています。

ブログに関するご意見、ご質問、登山に関する疑問点など、なんでもお気軽にご相談下さい♪

登山におすすめなカメラ

登山において、カメラは切っても切れない道具。

美しい景色に出会ったり、共に山に入る仲間の笑顔は是非思い出として写真に納めておきたいものです。

登山という限られた条件にフォーカスし、どの様なカメラを選ぶべきかを考査してみました。そして個人的におすすめなカメラの選択を示しています。

カメラ選びに正解はありませんが、登山と言う限定された環境での撮影において何をどう選ぶべきかは自ずとその特徴から選ぶことができます。

カメラ選びのひとつの参考にして頂ければと思います。

.

.

登山におすすめなカメラの選択

新緑の森、流れ落ちる滝、苔むした沢、切り立った岩稜に、稜線からの雄大な大展望。

共に山を歩く仲間の汗と笑顔、テント場の賑やかな雰囲気、満点の星空。

登山を行うと、次々に現れる非日常な素晴らしい自然が現れ、その感動を是非思い出として持ち帰りたいと思うことでしょう。

そんな時、その臨場感をそのまま表現することができる優れた描写力のカメラが欲しくなります。

登山にあるべき道具として、カメラは切り離すことのできない道具のひとつではないでしょうか?

中には写真を撮ることを目的に登山を行う人すらいます。

その価値は十分に理解できるほど、カメラも奥深い趣味であり、その奥深さと面白さは登山のそれに匹敵するのかも知れません。

しかし山に入る目的は人それぞれで、長期縦走を好む者、渓流釣りを楽しむ者、山スキーにロッククライミング、アイスクライミングなど、重い装備をもって行動し、山行中にあまり時間の余裕を持てないケースも多くあります。

高画質なカメラを用意すればそれがいつもベストなのかと言えば、そうでは無いと感じます。

コンデジやスマホでも十分に美しい写真が撮れる時代にはなりましたが、やっぱり一眼カメラには敵いません。

大きなセンサーサイズによる高い画質に、レンズ交換による多彩な表現力。レンズ交換式のカメラはやはり優れています。

レンズ交換式カメラは大きく分けて2種類、一眼レフカメラとミラーレスカメラに分類されます。

ミラーレスとは一眼レフカメラにある機械式のミラー反射式光学ファインダーを排除し、代りに液晶モニターや電子ファインダーを搭載したカメラを指します。

発売当初にはレンズの種類が少ない、バッテリー消費が激しい、高画質なカメラが無いなどの欠点もありましたが、現在ではそれらの問題もほぼ解決し、少なくとも登山においてはミラーレスの方が利点がずっと多いと思います。

一言にミラーレスカメラと言っても様々なセンサーサイズがあり、その特徴によって装備重量や撮影される写真が大きく異なってきます。カメラ選びとは、すなわちセンサー選びであると言っても過言ではありません。

.

ミラーレスカメラのセンサーサイズは、中判・フルサイズ・APS-C・マイクロフォーサーズ・1型センサーの5種類があります。(表にある1/1.17型は高級コンデジ、1/2.3型は一般的なコンデジのセンサーサイズとなります。)

中判サイズはまったく一般向けでは無いので、選択肢はそれ以下の4種となります。

現在ではフルサイズでも1型でも、ミラーレスカメラなら本体重量にはさほど重量差はありません。

センサーサイズが大きいほど高画質になる一方、レンズの焦点距離が伸びる分、レンズ重量が増します。またセンサーサイズが大きいほど、バッテリー消費も早い傾向にあります。

センサーサイズが大きいほど被写界深度が浅くなり、強いボケの撮影がしやすくなります。

これらのセンサーの特徴を踏まえ、登山に適したセンサーサイズのカメラ選びを行っていきましょう。

もし写真撮影を目的として登山を行うなら。すなわち写真が趣味であり、素晴らしい景色の撮影を行う目的で山に入るような方の場合、やはりフルサイズセンサーのカメラを選択すべきでしょう。

レンズの重量が重く、またサイズも大きくなるため、歩行や登攀に大きく支障が出ます。しかしやはり美しい写真を撮る上で、大きなセンサーは欠かせません。特にボケの大きさはセンサーサイズに大きく影響するため、背景ボケの写真を撮影したいのであれば、フルサイズセンサーの方が圧倒的に有利です。また星空を撮影したいような場合には高感度耐性の強さが必要になり、紅葉などの色合いをよりキレイに表現したければダイナミックレンジの大きさが問われます。

これらはセンサーサイズの大きさに影響されるため、より美しい写真を撮りたい場合にはフルサイズセンサーが優れています。

写真を趣味とする場合には、山は選択肢の一つに過ぎず、対象被写体も様々になると思います。その応用幅を考えても、フルサイズを選ぶべきでしょう。

一方で登山を主目的とし、その中で風景の写真を美しく撮影できたらと考える方はマイクロフォーサーズセンサーのカメラをおすすめします。

マイクロフォーサーズは"人間が現実的に気兼ねなく持ち運べる機材重量の範囲で、最大限の画質を追求する"ことをコンセプトとしており、まさに登山の最中に出会った美しい風景を思い出に納めるのに適したセンサーサイズであると言えます。

一眼カメラの特徴は"大きなセンサーサイズで美しい写真を、目的によってレンズを変えることができる”事です。言い換えれば、"レンズ交換をしないと応用が効きにくいカメラ"でもあります。

センサーサイズが小さければ小さいほど、同じ画角(同じ大きさになる)の写真を撮る際の"センサーからレンズまでの焦点距離"を近くすることができます。この為にスマートフォンやコンパクトデジカメの方がレンズ交換も無しに広角から望遠までの撮影が可能なのです。

美しい写真を撮影するためにはある程度大きなセンサーサイズが必要で、しかもズーム効率は悪ければ悪いほど高画質なレンズが作りやすくなります。この為、一眼カメラではレンズ交換を行うことが、その価値を最大限に活かす秘訣ことができます。

センサーサイズの大きさによりレンズの大きさや重量が大きく異なってしまいますので、登山の様に運搬に制限がある環境の中でいくつかのレンズを持っていこうと思えば、センサーサイズに制限をかけるべきであると思います。

それを言うとセンサーサイズの小さなコンデジが優れている事になるのですが、満足行く写真が撮影できるかと言えば、その表現力は乏しいものとなります。

個人的には、登山に使用するセンサーサイズはマイクロフォーサーズが最もそのバランスに優れ、使いやすいカメラなのではないかと考えています。

登山を主体とするのか、カメラを主体とするのか、どちらとは決められない様な方は、その中間に位置するAPS-Cが良いでしょう。被写界深度も、フルサイズ、APS-C、マイクロフォーサーズでちょうど1段分ずつの差となります。

ある意味一番バランスの取れた機材であるかもしれません。

1型センサーは Nikonn のミラーレスカメラだけが採用しているサイズで、それ以外のメーカーはコンデジの最高品質カメラで使用しています。つまりレンズ交換ができる点を除いては、高級コンデジと差の無い画質の写真撮影しかできない事になります。

しかし現時点で完全防水・耐衝撃性の一眼カメラは Nikonn にしか存在せず、沢登りやクライミングなどの過酷な環境で一眼カメラを使用しようと思った時、ストレス無く扱える一眼カメラは1型センサー以外に存在しないことになります。

またセンサーサイズの小ささから、全体的なシステムのコンパクトさも当然随一となります。

唯一無二の魅力が確かにあります。

マイクロフォーサーズはフルサイズのほぼぴったり 1/4 の大きさになります。この為、同じ画角の撮影に必要な焦点距離は、1/2 となります。この為、小さくて軽いレンズが作りやすくなり、フルサイズとマイクロフォーサーズではその差は圧倒的な差となります。

例えば山で高品質な人物写真を撮ろうとした時、F2.8 通しの望遠レンズ欲しくなります。。フルサイズで70-200mmの望遠ズームを用意したとしたら、その重量は凡そ 1,500g にもなります。

これをマイクロフォーサーズで考えると、同じような画角で 35mm - 100mm (フルサイズ換算 70mm - 200mm ) の Panasonic レンズが 360g となります。

また大きさも、フルサイズでは Φ88mm × 200mm に対し、マイクロフォーサーズでは Φ67.5mm × 100mm と半分以下の大きさになります。バズーカの様なフルサイズの望遠を登山に持っていくことはあまりに非現実的ですが、マイクロフォーサーズでは十分現実的な重量とサイズになります。

人物や植物を撮影するような場合にはボケも重要です。ボケ量だけで言えばマイクロフォーサーズのF2.8はフルサイズのF5.6と同等となりますが、山の中では背景を遠くに取りやすい分ボケさせやすい点や、こちらに向かって歩いてくる同行者の写真を取りたいと考えた時の、被写体が歩いてくる事によるピントずれを考えると、現実的にはこのくらいの絞り開放度が現実的だと思います。

しかし樹林帯などの薄暗い環境においての撮影でブレない様に素早く撮影を行っていくには、明るいレンズが必要になります。

ISOを上げずに撮影するには、やはり明るいレンズが求められます。

ここでは換算 70-200mm F2.8 望遠ズームレンズについて語りましたが、風景撮影を考えると少なくとも広角~標準ズーム、場合によっては超広角レンズやマクロレンズも欲しくなります。

仮に数本のレンズを持つと考えると、その体積や重量差はもっと大きくなります。登山を目的として山に入る場合、フルサイズでこの様なレンズをいろいろと持ち込むことは非現実的な重量となります。

システム全体を現実的な重量で持つことができる事こそ、マイクロフォーサーズの魅力です。

フルサイズ 70-200mm f2.8

.

マイクロフォーサーズ 35-100mm f2.8 (フルサイズ換算70-200mm)

.

マイクロフォーサーズはボケないと言われます。

ボケは F値、センサーサイズ、焦点距離 で決まってきますので、マイクロフォーサーズではやはり圧倒的に不利です。

凡そ2倍のF値の差があると思って間違えありません。マイクロフォーサーズで明るいレンズを用意し、仮に F 0.95 などと"人の目で見るより明るい"すごいレンズを選択しても、そのボケ量はフルサイズの F 1.8 と同程度となります。

もちろんマイクロフォーサーズでも背景ボケの写真を撮影できますが、フルサイズの方がもっと簡単に撮影できます。

一方で登山で良く行われる風景写真では、パンフォーカスで撮ることがほとんどです。

パンフォーカスはボケの逆で、手前から奥まで全体にピントが合った写真を言います。風景を撮影するには全体がクリアに写る必要がありますので、パンフォーカスでの撮影が求められます。

パンフォーカスの場合、F値を絞る必要があります。マイクロフォーサーズはフルサイズの2倍ボケないと言うことは、すなわち半分のF値で同じくらいパンフォーカスにできると言う事でもあります。

シャッタースピードはF値、ISO、EV値に影響されるので、仮に同じ F8 であれば、フルサイズでもマイクロフォーサーズでもスマホでも同じです。しかしマイクロフォーサーズと同じ被写界深度にするのであれば、フルサイズでは F16 にしなくてはなりません。

マイクロフォーサーズなら手持ちで撮影できる風景写真も、フルサイズの場合には三脚が必要になる場合もあります。

登山の途中に何気なく風景の写真を撮ろうと思った時、このアドバンテージはとても大きなものとなります。

またF値を絞るといわゆる"小絞りボケ"、回析現象が起きます。光がレンズ内で屈折反射を起こすことで画質が乱れる現象で、F値を絞れば絞るほどに起きやすくなります。

これはF値が同じであればセンサーサイズが大きいほど発生しにくいのですが、シャッタースピードが重要な撮影ではなく、パンフォーカスを主体に考える場合、マイクロフォーサーズの方が絞りが浅い分ずっと有利となります。

これらの事から、登山に持っていくカメラとして、マイクロフォーサーズがとても優秀であることが分かります。

ただもし写真が目的で山に入る場合には、時間や機材でフルサイズの欠点を消すことができます。

丈夫で重量のあるしっかりした三脚を用意したり、様々な種類のフィルターを用意したり、バッテリーをいくつも用意したりなど、重量や体積、撮影時間を気にせずに撮影するならば、やはりフルサイズの方が良い写真が撮れます。

腰を据えた撮影にはフルサイズが良いでしょう。

マイクロフォーサーズの利点はスピードと機動性にあります。

気に入った景色があればどんどん手持ちのままパンフォーカスな写真を撮影し、ポーチに入れたいくつものレンズを交換しながら稜線からの雄大な景色、遠くの野鳥、咲き誇る野花、共に山を登る仲間の写真を次ぎ次ぎに撮影していく。

登山に的を絞ったカメラ選びとしては、マイクロフォーサーズが優れていると感じます。

登山に持っていくカメラは、どれが正解と言うものでもありません。またフルサイズだから偉いということも、コンデジだから悪いと言うこともありません。

撮影者が何を目的にどの様に撮影したいか次第であり、その選択は個人の自由です。

より小さいセンサーの特徴を強めるならば、1型センサーの 1NIKKOR にするなどの選択肢もあります。何よりも高画質な写真を撮りたいならば、やはりフルサイズを選択すべきでしょう。

マイクロフォーサーズを奨めている理由は、レンズの豊富さや画質と携行性のバランスに優れると個人的に感じているだけであり、その選択が誰にとっても正解であるわけではありません。

大切な事は、自分自身がどの様なシーンでどの様に撮影したいかを良く考えることです。

その上でカメラを選びましょう。

登山インストラクターと言う職種の中で、日々の講習業務の中でご参加者様やフィールドの写真などを、荷を下ろすこともなく、極力足を止めたり、三脚を出したりせずに、業務の隙間を縫って素早く撮影を行っていくのにマイクロフォーサーズはとても役立っています。

仲間と登山にでかけ、その合間を縫って"作品"としての写真ではなく、"思い出”としての写真を残していく。

そんな用途にマイクロフォーサーズは適していると思います。

皆様のカメラ選びのひとつの選択の指針としてお役立て願えれば幸いです。

カメラと共に山に入り、素晴らしい景色を切り取って人生の思い出に彩りましょう!

Facebookをされている方は、是非下のバナーの"いいね!"ボタンを押してください↓

登山に役立つブログの更新情報が、タイムライン上に表示されるようになります。

良質な情報発信を心がけますので、是非 "いいね!" して下さい。宜しくお願い致します!!

~ 無料相談受付中 ~

登山の無料相談を行っています。

ブログに関するご意見、ご質問、登山に関する疑問点など、なんでもお気軽にご相談下さい♪

山を表現する超広角レンズ " LUMIX G VARIO 7-14mm/F4.0 ASPH "

登山を行うと、雄大な大自然に出会います。

その美しさを写真に納め人に伝えようと思っても、なかなか本来あるべき自然を表現することは難しいものです。その最大の理由が、遠近感と景色の広がりにあると考えました。

そこで購入したのが超広角レンズ!

人間の視野よりも広いエリアを写し込むことができる上、自然の奥行き感をグッと引き出す事ができる素晴らしい特性を持っています。

写真に悩んでいる方は、ちょっと検討して見る価値あるかもしれませんよ?

.

.

大自然の雄大な景色を切り取るレンズ

例えば北アルプスの稜線上からの大パノラマや、沢の奥に聳える雄大な大滝。

大自然の美しさを是非思い出の記録として残しておこうとカメラを取り出し撮影。しかし、その雄大さを伝えることはなかなか難しいものです。

写真で自然の美しさを表現することの難しさに、遠近感や画角的な広がりにあると考えられます。

人間が持つ視野より狭い画角で、のぺっとした表現では、今自分自身の目の前に広がる雄大さが伝わりません。

そんな時に使いたいのが、超広角レンズ!

35mm換算で焦点距離28mm以下のレンズを超広角レンズと言います。

超広角レンズには人間の視野を超える広い画角の撮影が可能なばかりでなく、遠いものをより遠くに表現する特性があります。

写真の一箇所に向かって、線が集約される事で、とても遠近感のある写真が表現できます。

欠点として写真の周辺角付近に歪みが出やすかったりしますが、その特性を考えた構図にすることで解決できるでしょう。

個人的には登山に使用するカメラはマイクロフォーサーズを選択しています。

焦点距離をフルサイズの半分で済むと言うことは、すなわちレンズのサイズを小さくできると言うこと。この結果、何本かのレンズを持った時、フルサイズよりずっと軽く済みます。

またレンズもカメラボディもフルサイズよりずっと安価で、ラフに扱う環境でもそこまで気負わず使える事は大きな利点です。

今回新たに導入したのは、LUMIX G VARIO 7 - 14 mm / f 4,0 と言うレンズです。

フルサイズ換算 14 - 28 mm のズームなので、超広角~広角までをカバーできる便利な一本です!

そして僅か 300g とこの手のレンズとして驚異的に軽く、登山に持ち出すのにストレスが少ない優れたレンズです。

コンパクトな Panasonic LUMIX DMC-G7 に装着しても、違和感の無いコンパクトなデザイン。

同等のスペックを持つオリンパスのレンズと比べて凡そ半分程度、フルサイズなどと比べると1/3ちょっとの重量で済んでいます。

登山において、軽いことは大切なことです。

上の写真が広角14mm(換算28mm)、下の写真が超広角7mm(換算14mm)。

この焦点距離では1mmの変化がとても大きい領域で、超広角の方がとても奥行き感のある表現が出ていることが分かります。

.

写真撮影を目的とした登山であれば、やはりフルサイズの方が適しているでしょう。センサーサイズの大きさは画質に大きな差が出ます。

しかし写真を本格的な趣味として楽しんでいる方以外の登山者は、トレッキングやクライミングなどを目的としており、そこで見た風景を写真に納められたらなぁって場合がほとんどであると思います。

作品として優秀な写真を撮ることよりも、思い出の一枚がより伝わるものである必要性があります。

LUMIX G VARIO 7 - 14 mm / f 4,0 とマイクロフォーサーズセンサーのミラーレスカメラの組み合わせなら、複数本のレンズを持ってもさほど苦にならない重量に収まります。

撮りたい時に撮りたい画角のレンズをいつも携行していられること。

これこそ、登山者に求められるカメラの在り方なのではないかなって感じます。

そういった意味で、LUMIX G VARIO 7 - 14 mm / f 4,0 はとても使えるレンズです!

マイクロフォーサーズを使用されている方や、これから一眼カメラを検討されている方にはおすすめの一本ですよ(^^)

大自然のありのままを切り取りに行きましょう。

Facebookをされている方は、是非下のバナーの"いいね!"ボタンを押してください↓

登山に役立つブログの更新情報が、タイムライン上に表示されるようになります。

良質な情報発信を心がけますので、是非 "いいね!" して下さい。宜しくお願い致します!!

~ 無料相談受付中 ~

登山の無料相談を行っています。

ブログに関するご意見、ご質問、登山に関する疑問点など、なんでもお気軽にご相談下さい♪

雪山登山技術 - スタンディングアックスビレイ -